一、 概要

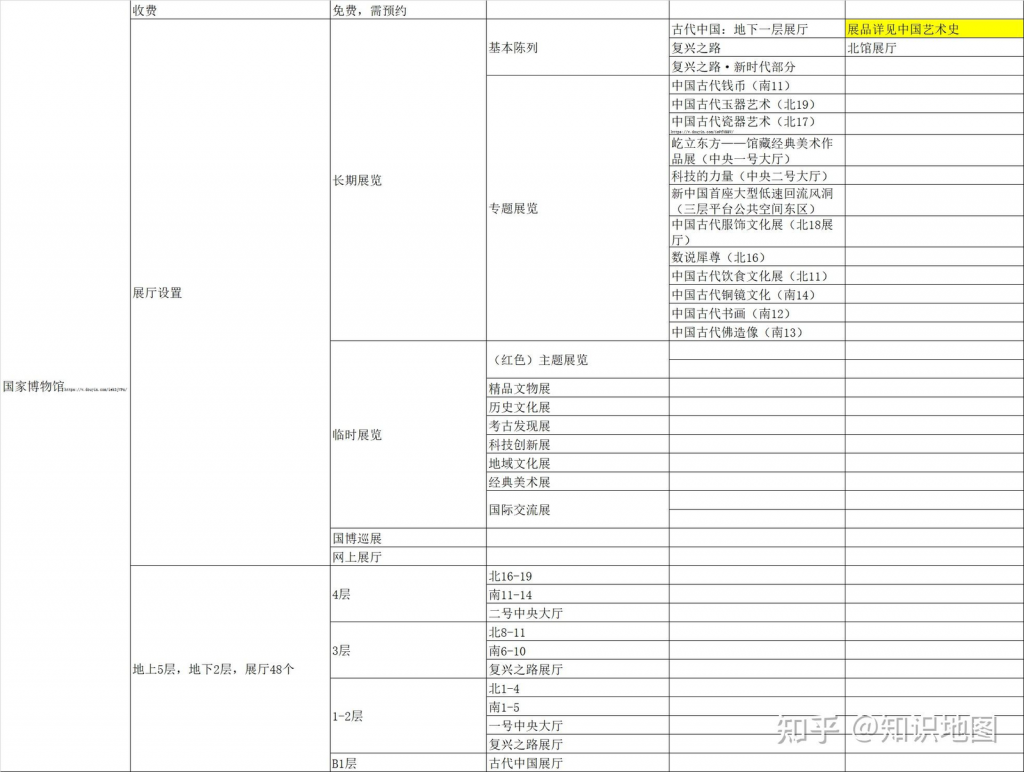

中国国家博物馆坐落于北京市,是国家最高历史文化艺术殿堂和文化客厅,国家一级博物馆。也是我国重点保护的古籍单位。中国国家博物馆目前收藏文物高达140万余件。是我国收藏文物量最为丰富的博物馆之一。其中包含不少国宝级别文物,如商后母戊鼎、红山玉龙、四羊青铜方尊、孝端皇后凤冠、利簋(guǐ)等等。

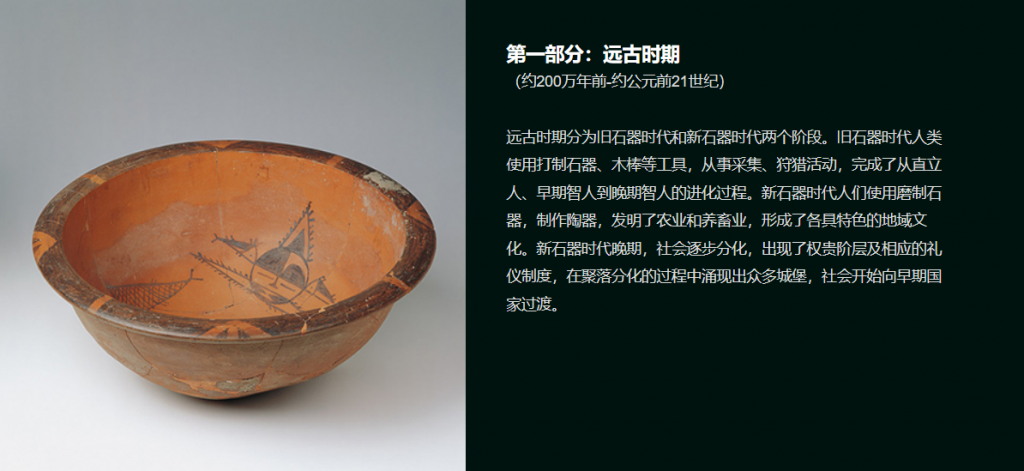

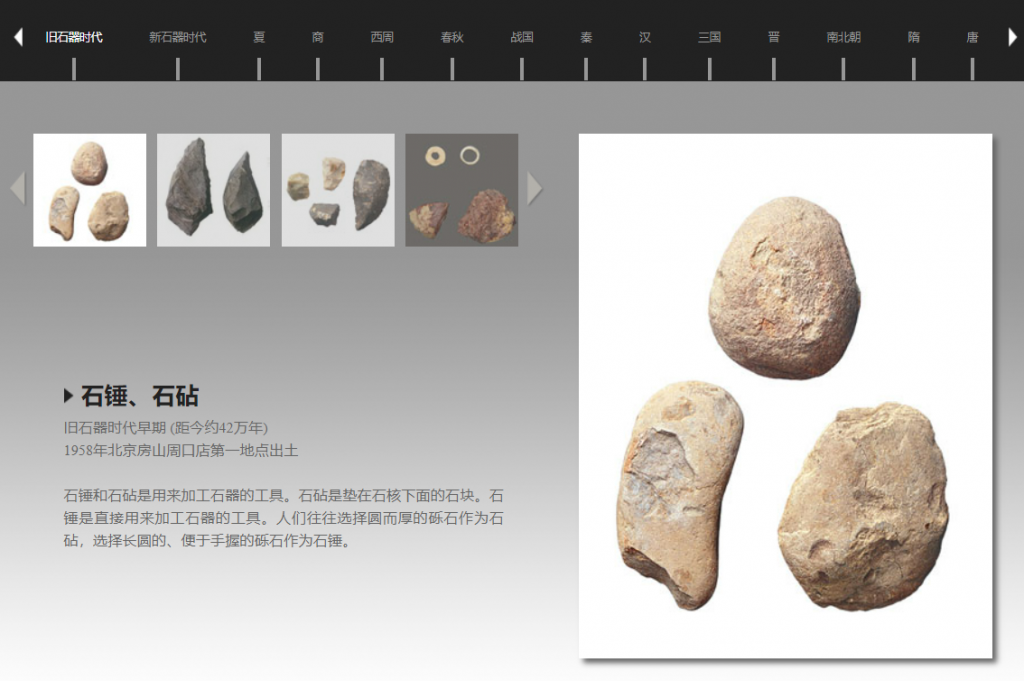

第一部分:远古时期

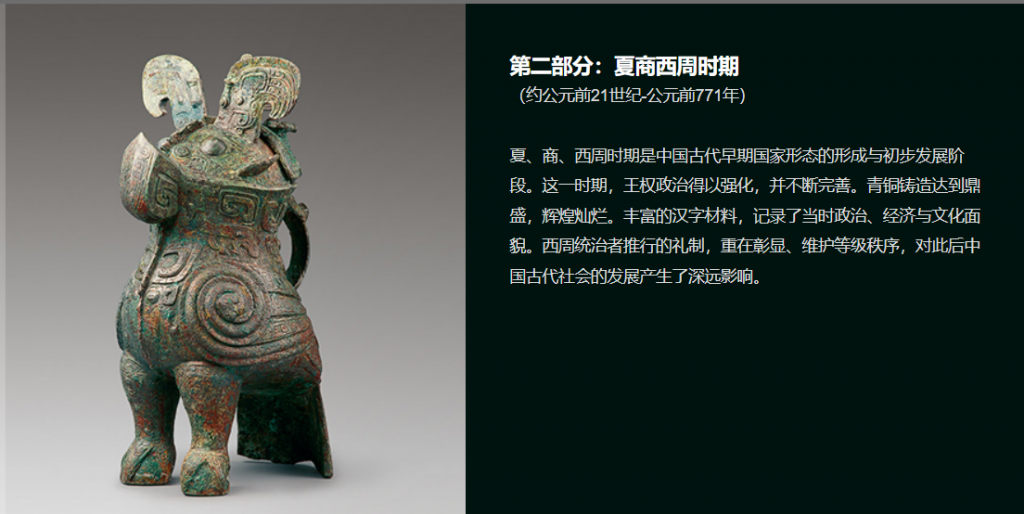

第二部分:夏商西周时期

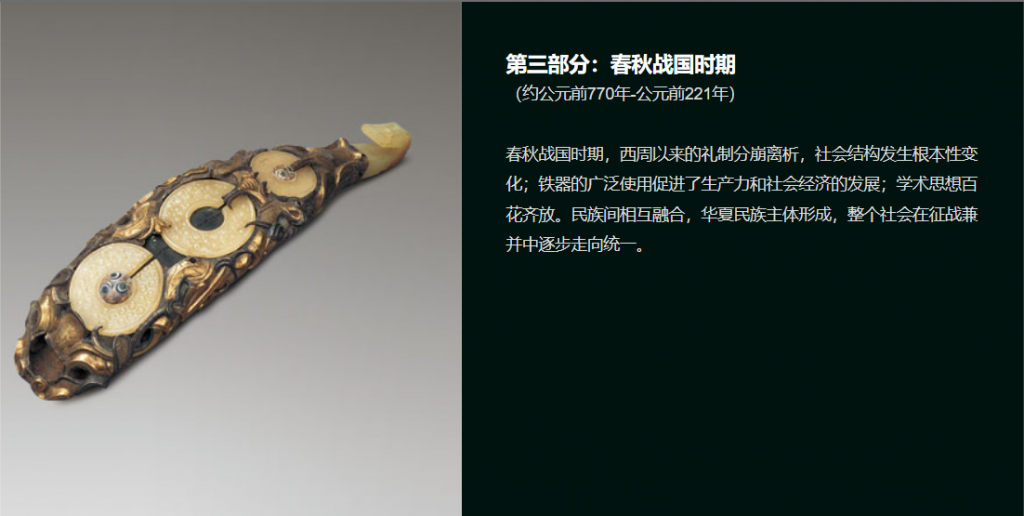

第三部分:春秋战国时期

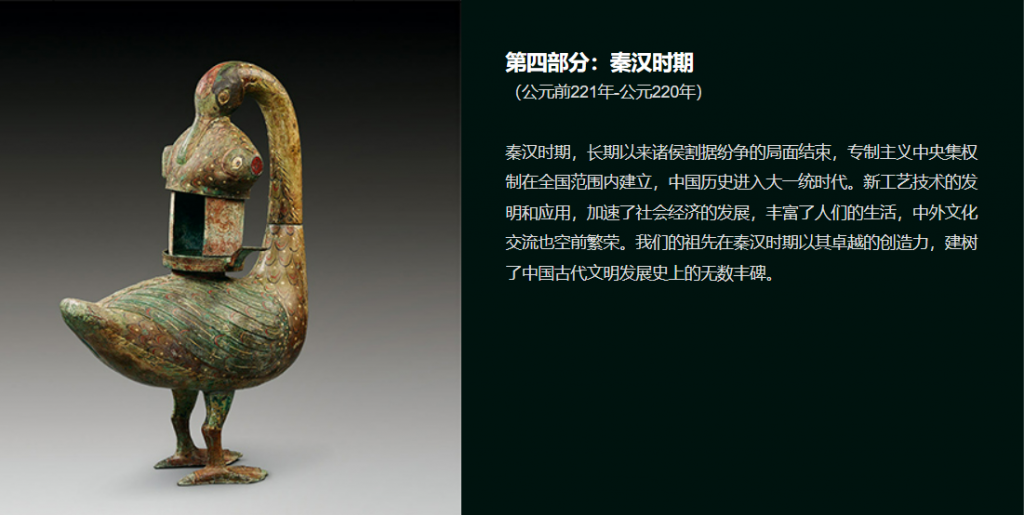

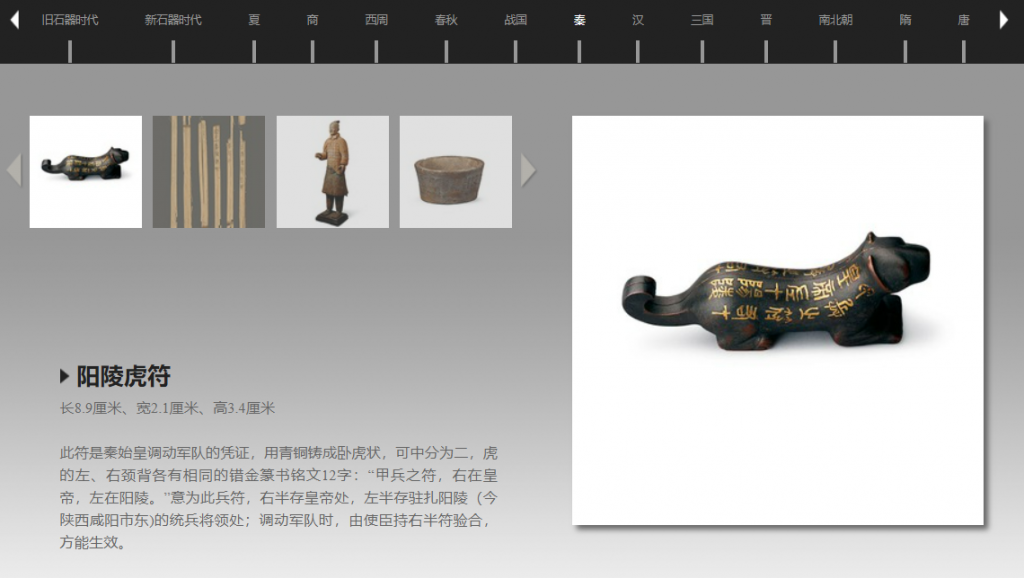

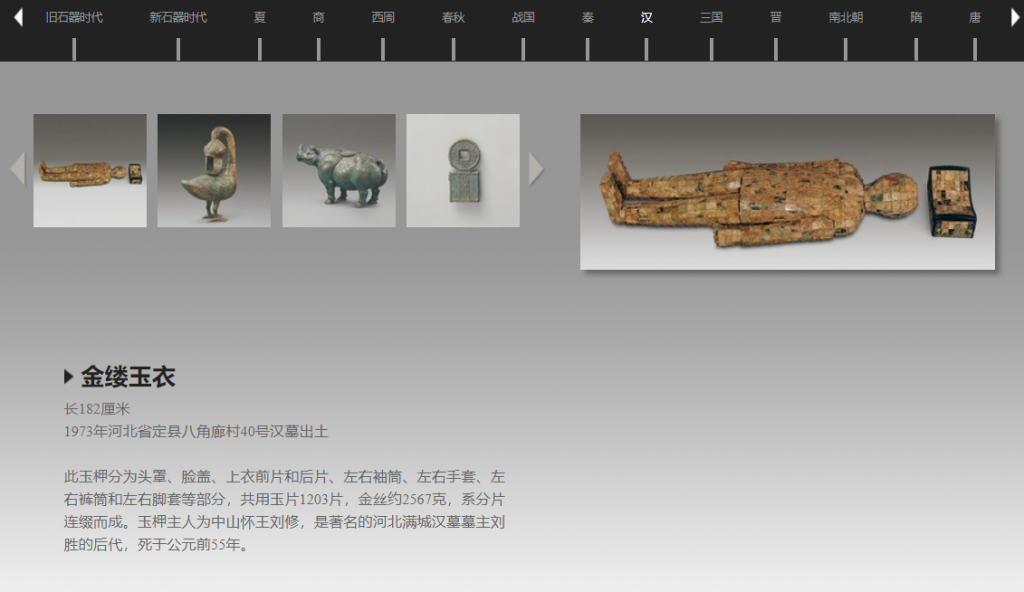

第四部分:秦汉时期

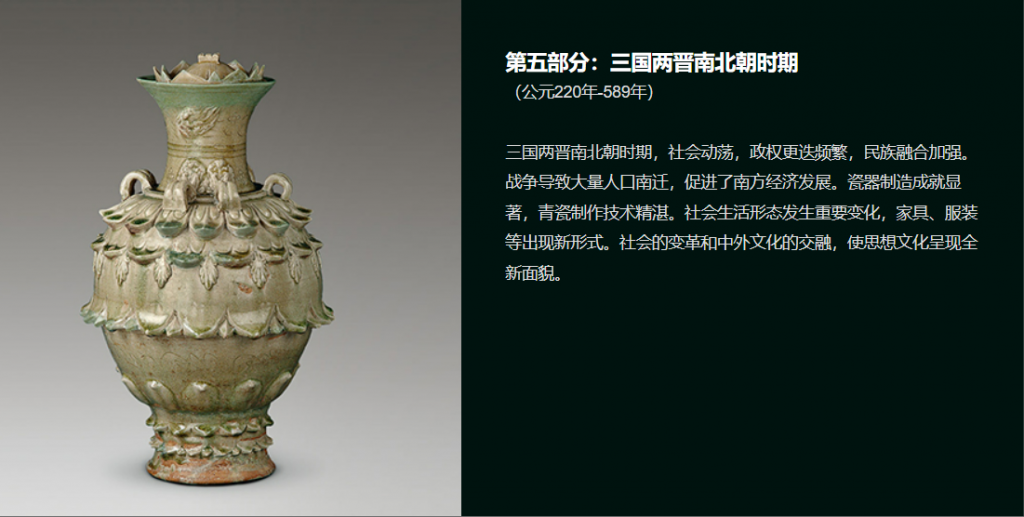

第五部分:三国两晋南北朝时期

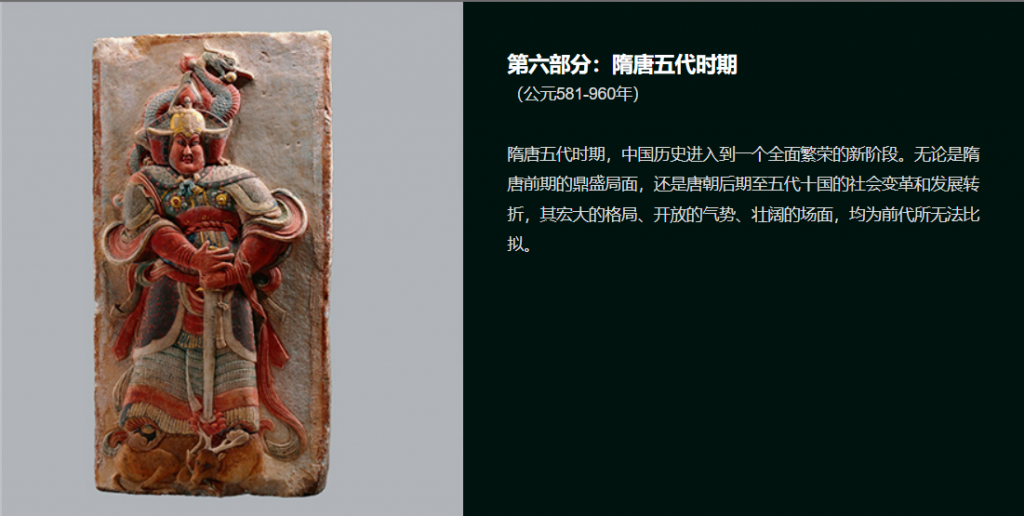

第六部分:隋唐五代时期

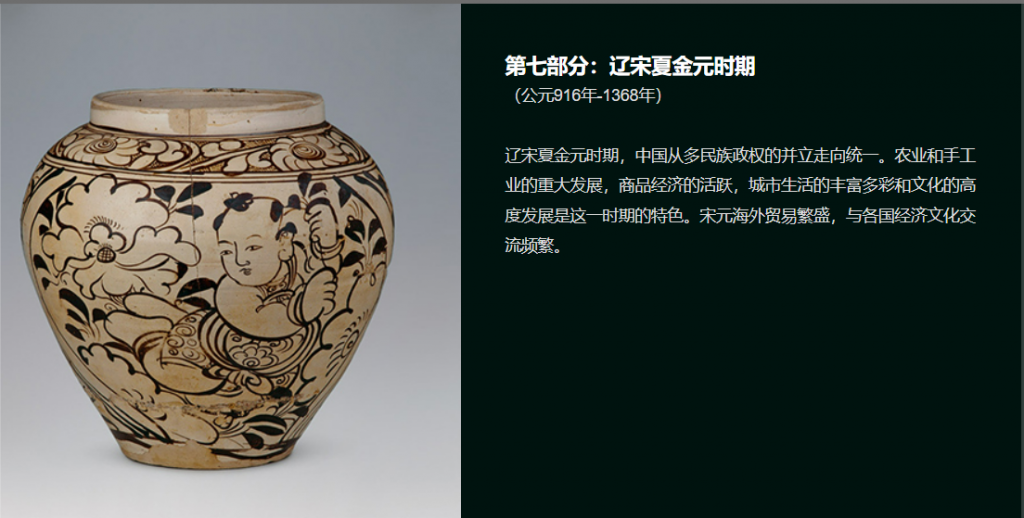

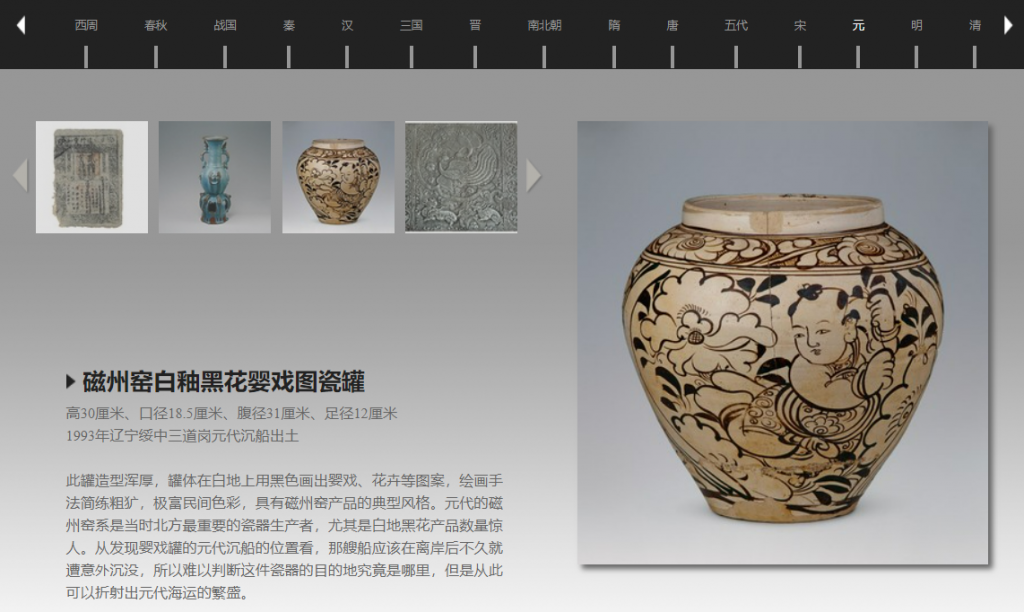

第七部分:辽宋夏金元时期

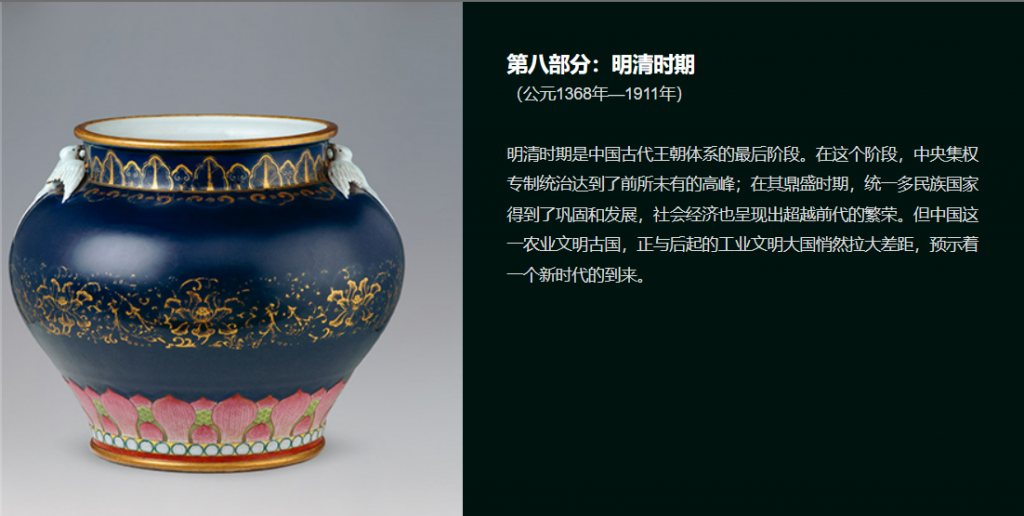

第八部分:明清时期

二、 国博十大镇馆之宝

1. 彩绘鹳(guàn)鱼石斧图陶缸

彩绘鹳鱼石斧图陶缸是属于新石器时代的珍贵文物,其中上面的陶画也是中国目前发现最早的一幅。文物尺寸:高47厘米,口径32.7厘米,底径19.5厘米。陶画尺寸:图高37厘米,宽44厘米,约占缸体表面积的一半。

2002年首批禁止出国(境)展览文物中,彩绘鹳鱼石斧图陶缸是其中64个文物之首。1978年河南省汝州阎村出土,此缸本是盛放人骨所用,上画鹳鸟叼鱼及石斧。中国的石器时代图画极其罕见,而这幅图是中国现存最大的史前图画,价值无可估量。

2. 陶鹰鼎

陶鹰鼎是新石器时代仰韶文化的陶瓷文物。是一款不可多得的新石器时代雕塑艺术珍品。文物尺寸:高35.8厘米、口径23.3厘米、最大腹径32厘米。中国史前雕塑的代表作。这个陶鹰鼎威武雄壮,鹰胸为鼎腹,器口开于鹰背,鹰的双足和尾部为鼎足,后收的双翅围过鼎的中后部,形成一种前扑的动势。是中国史前文物中绝无仅有的神品。

3. 四羊方尊

商四羊方尊是商朝晚期青铜礼器,在商朝时期主要用于祭祀的器物。商四羊青铜方尊也是现在中国现在存在商代青铜方尊中最大的一件。

商四羊青铜方尊被史学界称为“臻于极致的青铜典范”,位列中国十大传世国宝之一,肩部耸出四个卷角羊头,尊腹为羊的前胸。此尊集线雕、圆雕、浮雕等各种技巧,端庄典雅,铸造精细,是商代泥范法铸造工艺的巅峰之作。这个器物解放前出土于湖南宁乡,抗战期间随湖南省银行内迁沅陵的途中,车队遭到日寇轰炸,四羊方尊被炸成了20多块。之后这些碎片就一直被丢弃在湖南省银行仓库的一只木箱内,直到解放后才被修复,现在几乎看不到破损的痕迹了。

4. 利簋(guǐ)

西周利簋西周早期青铜器,利簋用来记录功勋并用于祭奠祖先的。西周利簋是目前知道的西周的青铜器。文物尺寸:利簋高28厘米,口径22厘米,重7.95千克。

簋为盛放黍(shǔ)稻之用,常与鼎组合使用,是重要礼器,天子可以用八簋。此簋是西周最早的青铜器,底部铸有铭文4行32字,记载武王征商,在甲子日早晨获胜,取得了政权,是唯一跟武王伐纣直接相关的历史实物,价值无可估量。

5. 后母戊鼎

商后母戊鼎是商朝后期的制造的。又称司母戊鼎。是商朝皇帝祖甲为了祭奠其母而铸造。商后母戊鼎是目前世界上最大的青铜器。享有“青铜之王”、“镇国之宝””国之重器“等尊荣。

中国古代对财富的标准是计重制,越重越值钱。大鼎重达832.84公斤,在当时属于国之重器了。器身饰兽面纹及夔龙纹,耳外廓饰双虎食人纹。腹内铸有“后母戊”三字,字体雄健丰腴。该鼎是商王为了祭祀其母“戊”而作。大鼎于1939年3月在安阳出土,险些被切割卖走。村民将其埋在土里,终于熬过了八年抗战。战后大鼎被运到南京,由于太重,没被运到台湾。1959年转交国博。

6. 大盂(yú)鼎

大盂鼎是西周时期的一种金属炊器。也是西周早期青铜礼器中的重器。大盂鼎与毛公鼎、大克鼎合称海内三宝。文物尺寸:高101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。西周前期重器,鼎为圆体,口沿下环饰六个曲折角兽面纹,足上端饰卷角兽面纹,衬以雷纹为地,内壁铸铭文19行291字,铭文字体雄浑,有重要的历史价值。该鼎于清道光年间出土,曾被左宗棠收藏。

7. 虢(guó)季子白盘

虢季子白盘是商周时期盛水器。虢季子白盘是先秦最大铜盘,堪称西周青铜器的魁首。是西周金文中的绝品。文物尺寸:长137.2厘米,宽86.5厘米, 高39.5厘米,重215.3千克。它重400多斤,圆角长方形,盘内底部铸有铭文8行110字,通篇用韵,四字一句,句式工整,有很高的史料价值。此盘在太平天国战争时期被刘铭传发现,当时是一个马槽,后来刘家后人将其埋入土中,秘不示人,直到解放后捐献给国家。 【假虞灭虢】

8. 九龙九凤冠

九龙九凤冠是明代万历皇帝孝靖王皇后凤冠。是中国历史上最经典的皇后凤冠。出土于定陵。帽胎以漆竹扎成,覆盖以丝帛面料,凤冠正面饰以九条等大的腾云金龙,均口衔珍珠宝石做成的珠滴,与九龙对应的是八只同样口衔珠滴的金凤,加上凤冠后侧正中的一条金凤,一共是九龙九凤。九龙九凤冠共嵌未经加工的天然红宝石115块,珍珠4414颗。文物尺寸:通高48.5厘米、冠高27厘米、径23.7厘米,重2320克。

9. 红山玉龙

红山玉龙是新石器时代玉器,是祭祀的礼器。红山玉龙被誉为“三星塔拉红山文化玉龙”,也称为“中华第一龙”。也是目前中国已发现的时代较早的龙的形象之一。文物尺寸:高26厘米,直径2.3-2.9厘米。

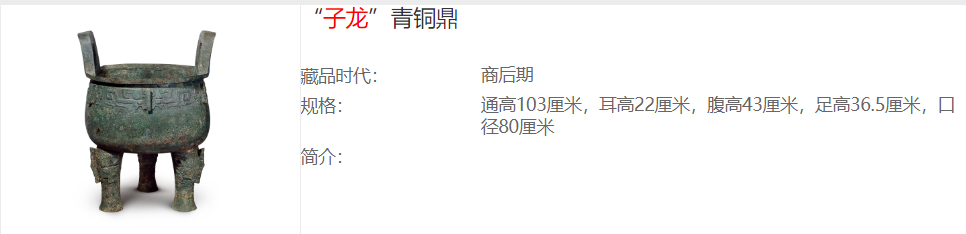

10. 商子龙鼎

商子龙鼎是商代时期的青铜圆鼎,是目前发现最大的商代青铜圆鼎中最大的一件。也是目前所知带有“龙”字的最早青铜器。商代末期青铜圆鼎,因器内壁近口缘处铸有铭文“子龙”而得名。据传,子龙鼎系20世纪20年代出土于河南辉县,后流入日本,又辗转至香港,2006年4月由国家文物局征集回国。文物尺寸:通高103厘米,鼎宽37厘米,腹深43厘米。

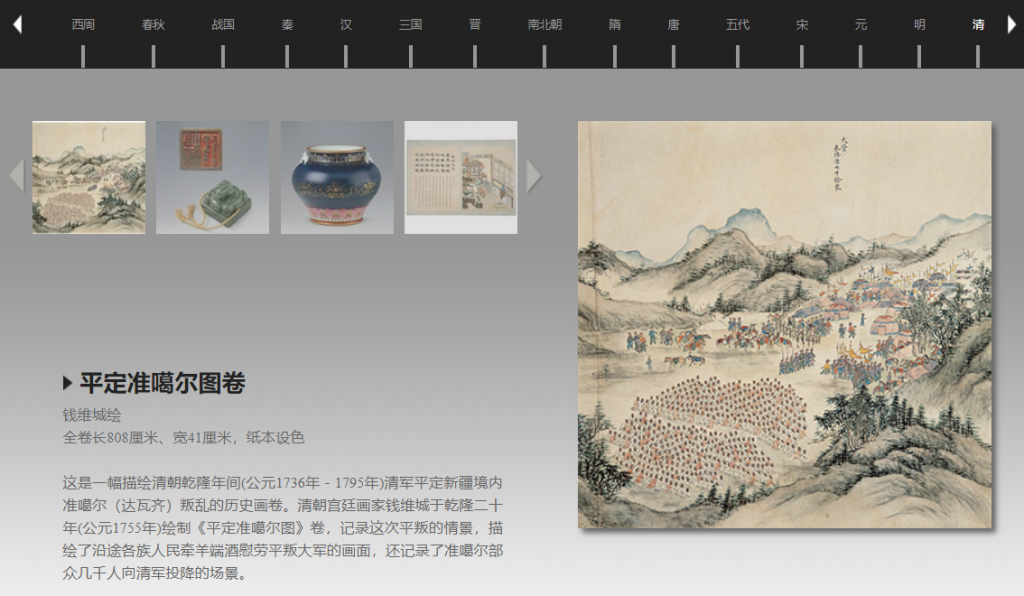

三、 国博珍品赏析

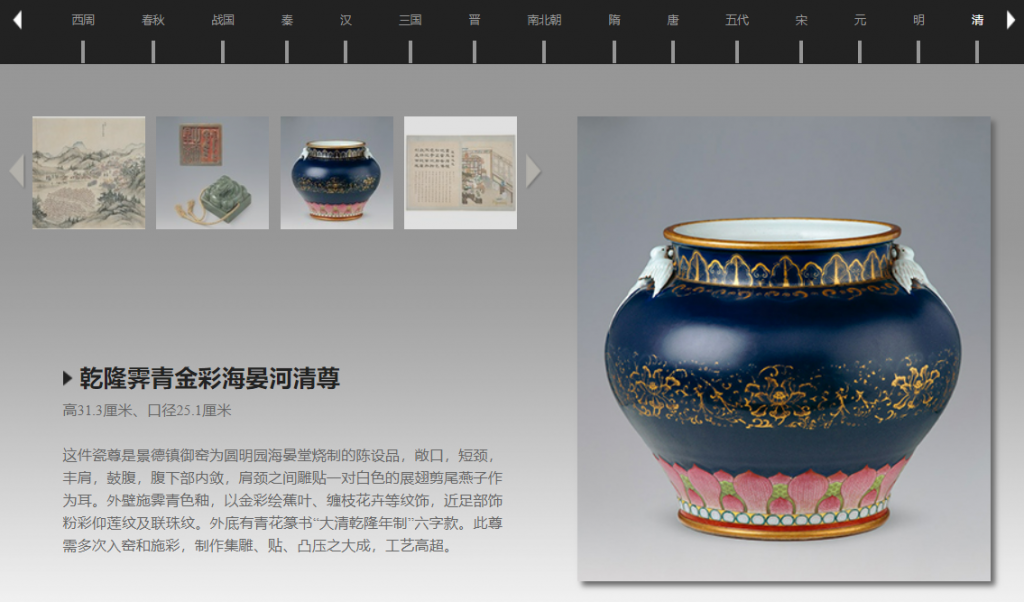

1. 清.霁青釉金彩海晏河清尊

这件瓷尊是景德镇御窑为圆明园海晏堂烧制的陈设品,敞口,短颈,丰肩,鼓腹,腹下部内敛,肩颈之间雕贴一对白色的展翅剪尾燕子作为耳。外壁施霁青色釉,以金彩绘蕉叶、缠枝花卉等纹饰,近足部饰粉彩仰莲纹及联珠纹。外底有青花篆书“大清乾隆年制”六字款。此尊需多次入窑和施彩,制作集雕、贴、凸压之大成,工艺高超。霁青色象征河清,燕子与“晏”谐音,整件器物蕴含海晏河清,四海承平之意。乾隆时期粉彩瓷器的生产工艺达到了高峰,品种齐全,装饰技法丰富多样,绘画水平高超,器型制作精美,这件瓷尊就集中体现了这些时代特点。

海晏堂是圆明园西洋楼最大的宫殿。唐郑锡的《日中有王字赋》中有“河清海晏,时和岁丰”之说。河,黄河;晏,平静。“河清海晏”也作“海晏河清”,意指黄河水流澄清,大海风平浪静,此语用以歌颂天下太平,“海晏堂”之名应取意于此。海晏堂亦是圆明园中最著名的一处欧式园林景观,堂正楼朝西,上下各十一间,楼门左右有叠落式喷水槽,阶下为一大型喷水池,池左右呈“八”字形排列着我国十二生肖人身兽头铜像(圆明园兽首铜像)。不幸的是,圆明园这一世界名园连同海晏堂于公元1860年惨遭英法联军野蛮的劫掠焚毁,最终沦为一片废墟。当年海晏堂内的实情实景后人已无从得见,这件霁青釉金彩海晏河清尊也因此愈加显得弥足珍贵。

2. 西汉.错金银云纹青铜犀尊

中国古代做成动物形的酒尊不乏其例,如商时期铜器中的牛尊、象尊、豕尊等,周代铜器中的驹尊、兔尊、鸭尊等。到了汉代,肖形尊虽已不太流行,但仍为人们所钟爱。这件铜尊采用犀牛的造型,犀牛昂首伫立,肌肉发达,比例准确,体态雄健,为古代生息在中国的苏门犀的形象。

此尊呈犀牛形,犀牛昂首伫立,身体肥硕,四腿短粗,皮厚而多皱,两角尖锐,双眼镶嵌黑色料珠。尊腹中空,用来盛酒。尊背有椭圆形口,口上有盖。犀牛口右侧有一圆管状的“流”。通体饰细如游丝的错金银云纹,熠熠生辉,华美无比。

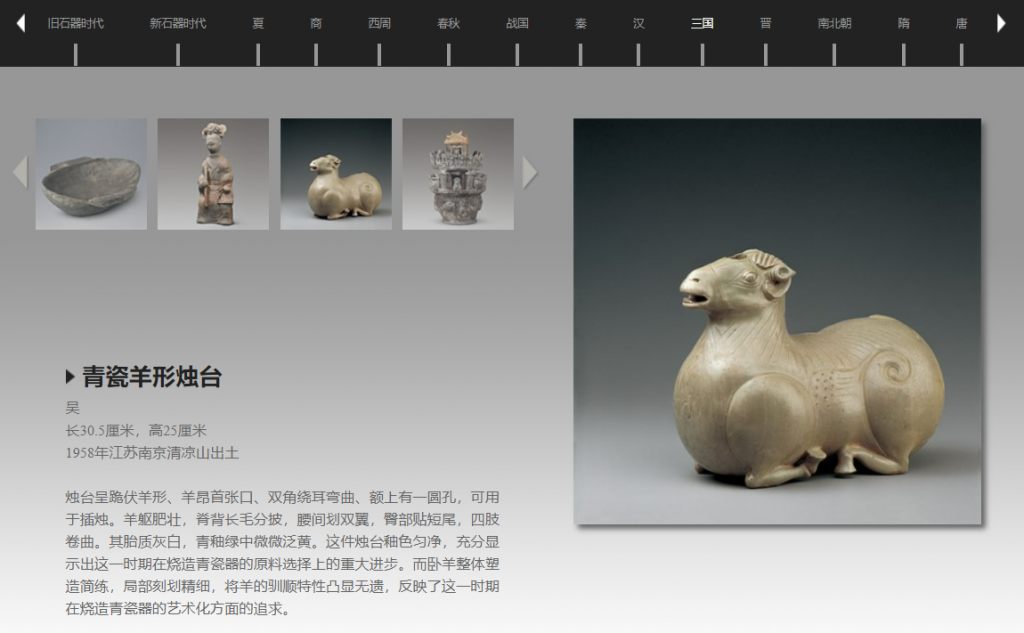

3. 东晋.青瓷羊形烛台

青瓷羊呈昂首跪卧姿态,全身施晶莹的青色釉,在羊的头部和身上点缀着几处褐色的斑点。羊头顶部的圆孔用于插放蜡烛。

褐色点彩是两晋南朝时期出现的瓷器装饰技法,它是将褐彩涂绘在瓷器的胎体上,然后罩上青釉,再入窑高温一次烧成。点彩的面积不是很大,有的是在器物的口沿、肩和器盖盖面上加数点褐彩;有的是在器物的肩腹部用褐色点彩组成各种图案;还有的是在动物的重点部位点缀褐色斑点。这种不规则地加点褐色彩斑的装饰技法,打破了青釉单一的色调,使瓷器的色彩显得更加活泼。褐色点彩是我国釉下彩瓷的初期形式,在瓷器装饰技术上具有里程碑的意义,为后来的釉下彩瓷发展奠定了基础。

4. 唐.三彩釉陶载乐骆驼

骆驼头高58.4厘米,首尾长43.4厘米,舞俑高25.1厘米,1957年陕西省西安市鲜于庭诲墓出土。

骆驼昂首挺立,驮载了5个汉、胡成年男子。中间一个胡人在跳舞,其余4人围坐演奏。他们手中的乐器仅残留下一把琵琶,据夏鼐先生研究,应该是一人拨奏琵琶,一人吹筚篥,二人击鼓,均属胡乐。骆驼载乐陶俑巧妙地夸张了人与驼的比例,造型优美生动,釉色鲜明润泽,代表了唐三彩的最高水平。

载乐骆驼陶俑表现的应该是长安百戏中的一个杂技节目。唐代百戏留下记载的有盘杯伎、吞剑伎、猕猴缘竿伎、透飞梯伎等。当时,在长安城的东市和西市都有专门的百戏班子,他们除自主演出外,也可让人们花钱雇演。唐玄宗曾“召两市杂戏以娱贵妃”。骆驼载乐节目集杂技和马戏于一体,有两个看点。其一,双峰骆驼身高一般2米左右,负载力可以达到250公斤,驮载5个成年男子需训练有素。其二,5位艺人在驼背没有围栏的平台上载歌载舞所展现的高难度技艺。唐代高空平衡技巧的表演水平很高,幽州胡女石火胡能站在十层叠放的彩绘坐床上如履平地。唐人的驯兽水平也不一般,披挂华丽的马匹会在玄宗生日时,为他衔杯祝寿,甚至还有舞象、舞犀这种大型动物的演出。所以,骆驼载乐这种节目,在长安一定大受欢迎,西安中堡子村唐墓也出土过类似的作品。

唐时,中亚有许多乐师、歌舞者留住长安城内,唐高祖曾拜中工安国出生而长居长安的安叱奴为散骑常侍。曹国人曹保及其子善才、孙曹纲都是蜚声艺林的琵琶名手。宪宗元和时,西域米国人米嘉荣曾为唐朝廷供奉。是歌曲名家。玄宗开元时,康国、史国均造使献胡旋女子。南亚、东亚诸国中的骠国、扶南,以及日本也有很多乐工旅居长安,带来了很多新的乐曲和乐器。

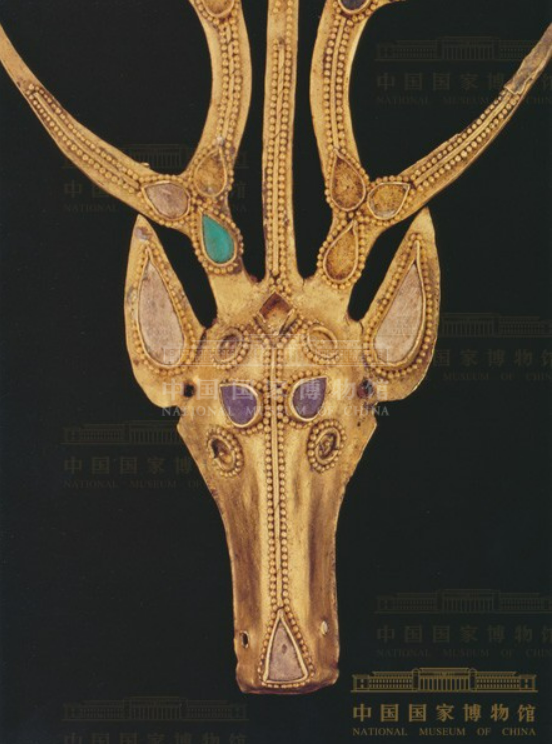

5. 北朝.马头鹿角形金步摇

此步摇的基座为马头形,马头上分出呈鹿角形的枝杈,每根枝杈梢头卷成小环,环上悬一片金叶。马头和鹿角形枝杈上镶嵌珠饰。

步摇是中国古代妇女的重要头饰之一,它多用金玉等材料制作,呈树枝形状,制作考究的则在树枝上缀有花鸟禽兽等装饰物。当佩戴者行走时,饰物随着步履的颤动而不停地摇曳,因此得名“步摇”。步摇最早出现于战国时期的文献中,魏晋时期成为常见的头饰。步摇不仅流行于中原地区,北方少数民族也十分喜爱。他们多以草原上常见的羊、马、鹿等动物形象作为主题纹饰,这件马头鹿角金步摇就是北方游牧民族典型的装饰品。

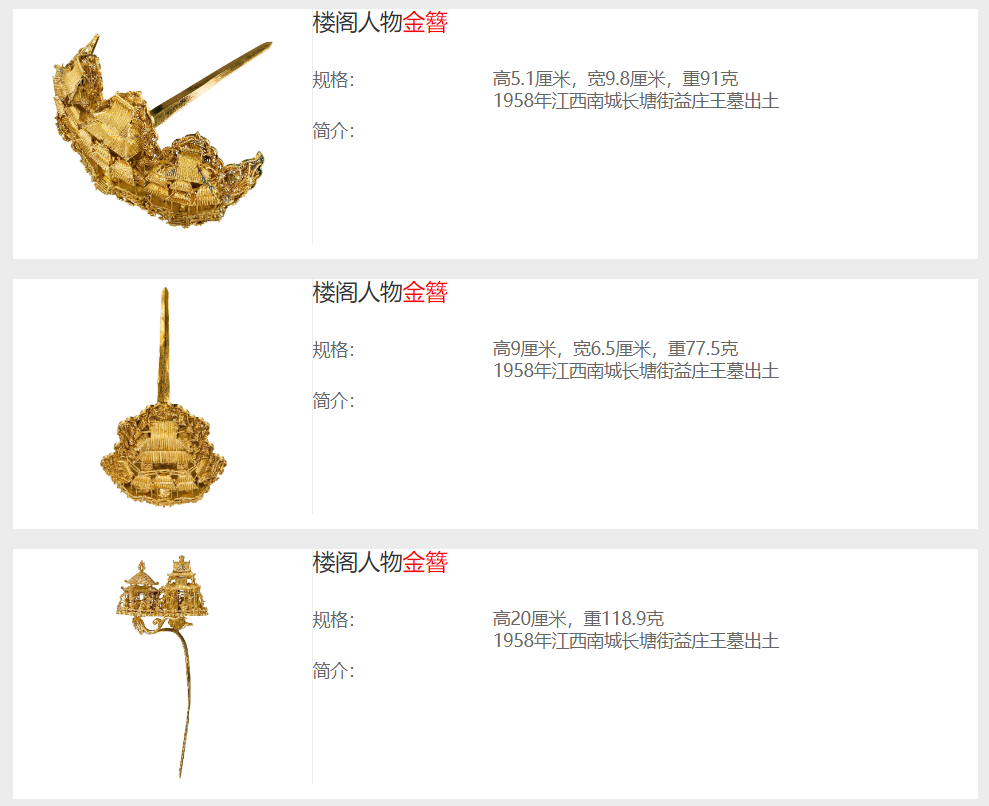

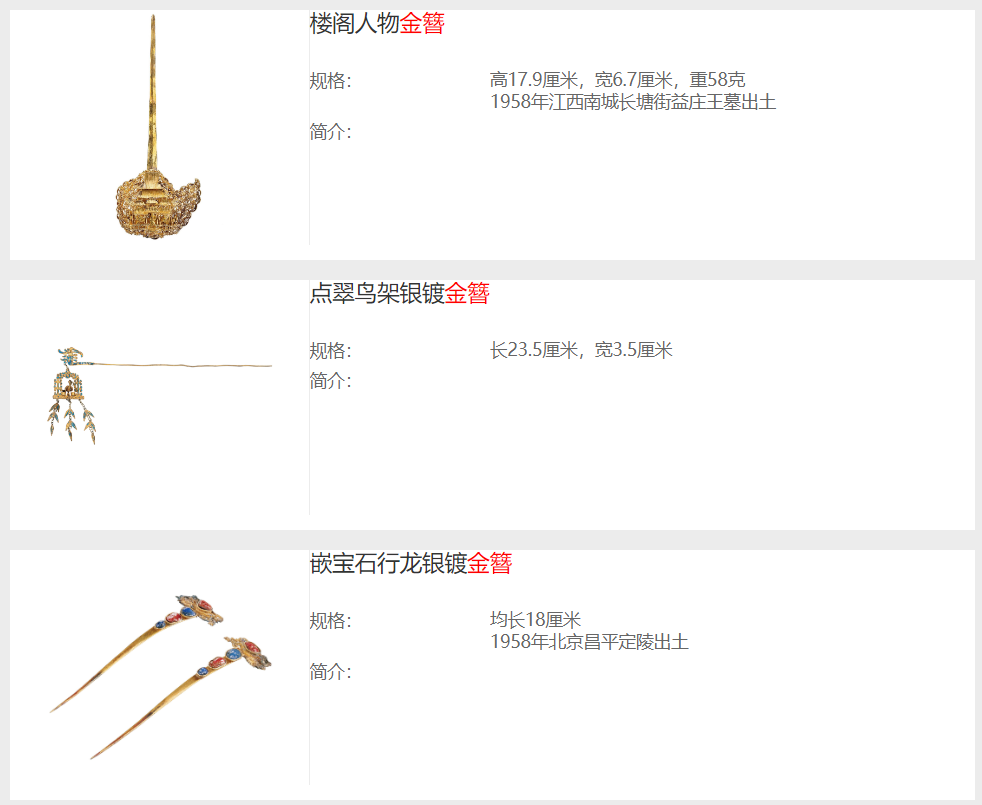

6. 明.楼阁人物金簪(zān)

簪首为两栋立体的楼阁,略有高低,四周绕以花 树,似花园中的亭台。簪脚垂直向下,与簪首底部以如 意花纹衔接,将楼阁托起。楼阁为六角重檐顶,六面均 有隔扇。四门外各有一尊或拱手或抱物的造像,两楼阁 内亦均有造像,一立一卧。此簪玲珑剔透,精美绝伦。 明代女子盛装时喜欢遍戴发簪,将头发遮盖,因此发簪 式样繁多,有挑心、顶簪、分心、掩鬓、围髻等等,这 些各式簪钗加上耳坠,统称“头面”。这件金簪从式样 来看,应属于“顶簪”,其使用方法是自上而下插于狄 髻顶端。顶簪通常是一支单独插戴,簪首装饰较大而气 派,也有成对插戴的,则装饰较小巧别致。

7. 东汉.击鼓说唱俑

此俑头上戴帻,额前有花饰,袒胸露腹,两肩高耸,着裤赤足,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口嘻笑,神态诙谐,动作夸张,活现一俳优正在说唱的形象。

汉代俳优大致以调谑、滑稽、讽刺的表演为主,并以此来博得主人和观赏者的笑颜。他们往往随侍主人左右,作即兴表演,随时供主人取乐。表演时,他们一般边击鼓边歌唱。当时的皇室贵族、豪富大吏蓄养俳优之风甚盛。汉武帝“俳优侏儒之笑,不乏于前”。丞相田蚡“爱倡优巧匠之属”。桓宽《盐铁论·散不足》云:“富者祈名岳、望山川。椎牛击鼓,戏倡儛像。”这些均可为证。汉代画像石乐舞百戏图中经常可以看见一些身材粗短、上身赤裸和动作滑稽的表演者,汉墓中也不乏此类形象的陶俑出土,均显示了俳优表演在当时的盛行。

8. “吴王夫差”青铜剑

吴王夫差剑已知存世量共有9柄(截至2014年5月)。1976年河南辉县出土吴王夫差剑现藏于中国国家博物馆;山东平度发现的吴王夫差剑现藏于山东省博物馆藏;台湾古越阁吴王夫差剑现藏于苏州博物馆;1976年湖北襄阳出土吴王夫差剑藏于湖北省博物馆,1991年山东邹城发现的吴王夫差剑现藏于邹城市博物馆。

这件青铜剑剑身中间隆脊有棱,剑锷锋利,剑身满饰花纹,剑镡饰嵌绿松石兽面纹。近镡处有篆书铭文10字,“攻(吴)王夫差自作其元用”,为吴王夫差用剑。吴王夫差兵器已发现多件。夫差是吴王阖闾的儿子,于公元前495年继王位,次年击败越王勾践,继而转师北上,争霸中原。公元前482年,吴王夫差与晋定公盟于黄池(今河南省商丘县南)。

吴国,姬姓,是周太王之子泰伯后人的封地,周武王时周章始封,都吴(今江苏苏州),历12代王,公元前473年被越国所灭。吴国最强大的时期在春秋晚期,曾经短时期称霸中原,而吴王夫差正是吴国最强大时期的国君。春秋战国时期是征战频繁的年代,军事的需要推动了兵器铸造的发展。吴国和越国的地势都不适合车战,步兵较多,剑这种短兵器的使用量很大,因此吴越地区铸剑的水平,远远超过中原地区,有很多被世人称羡的名剑,各诸侯国也以得到吴越的宝剑为荣。这个时期的剑用青铜铸造,在不同的部位加入了一定量的锡、铅、铁、硫等成分,以保证剑身的韧性和刃部的锋利,使其刚柔相济。

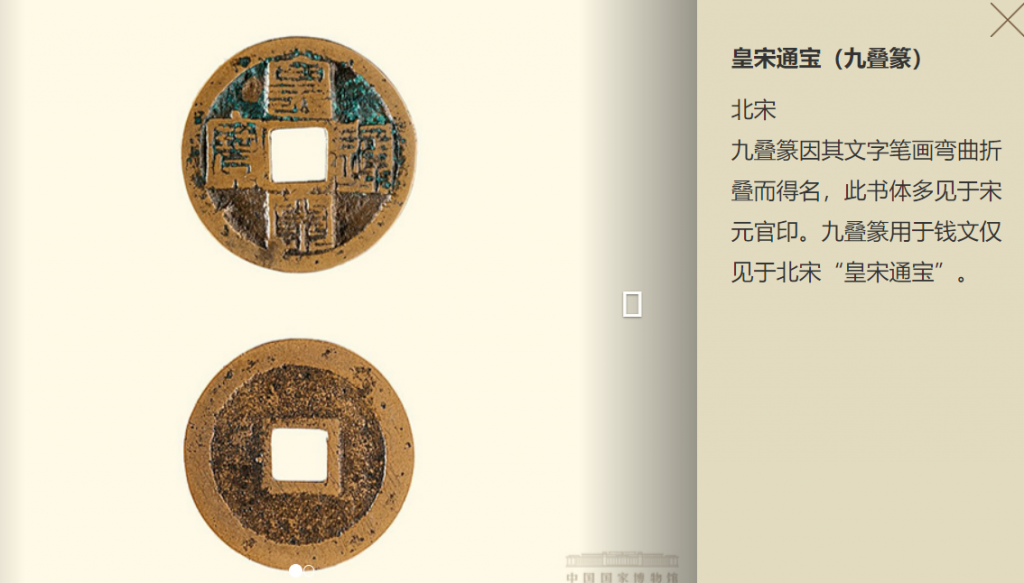

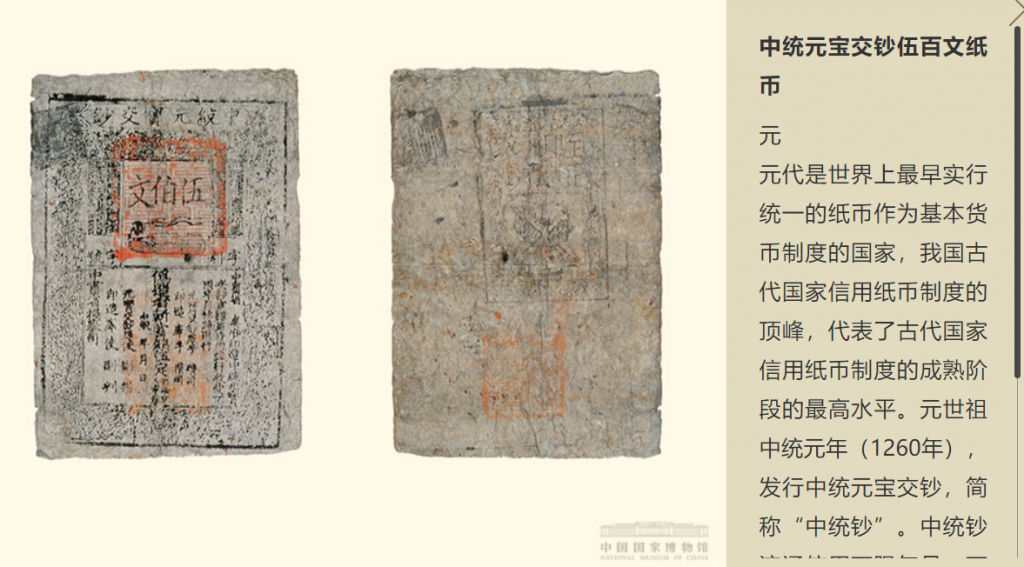

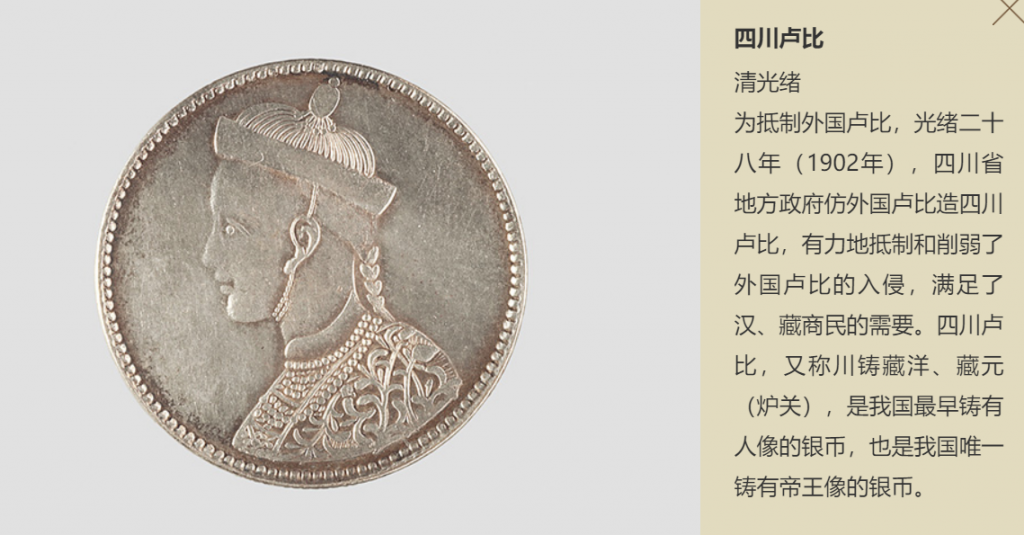

四、 中国古代钱币展

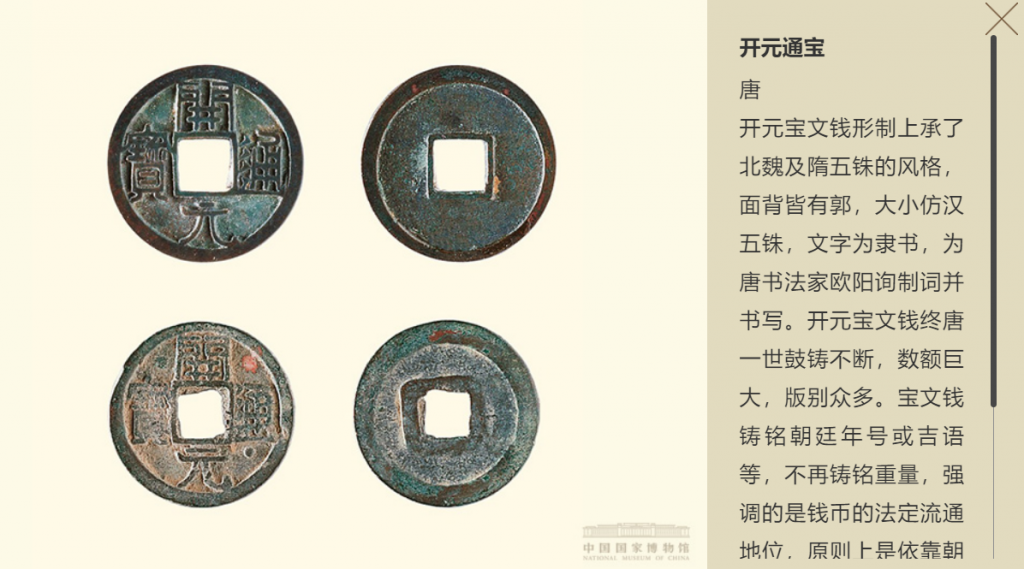

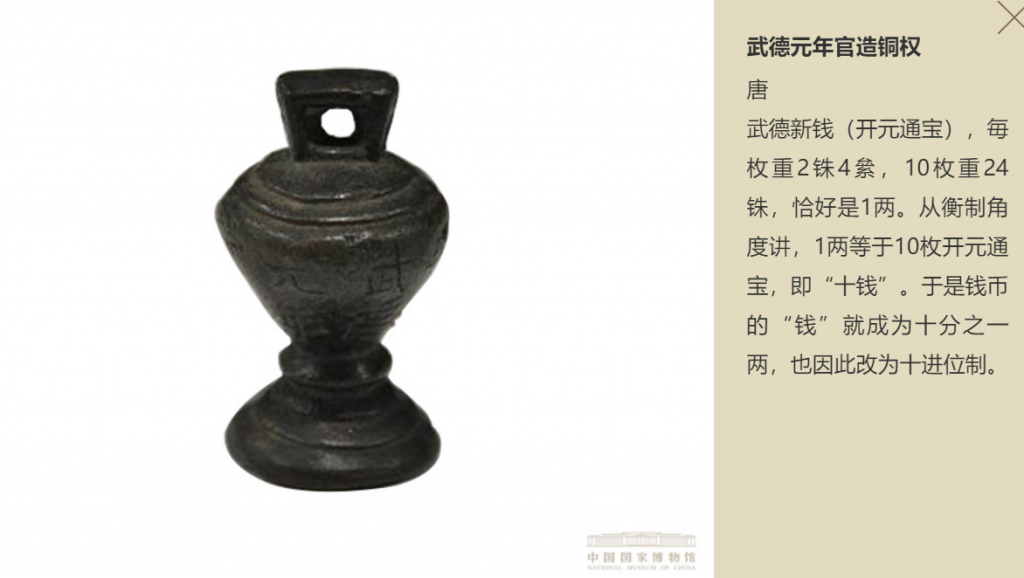

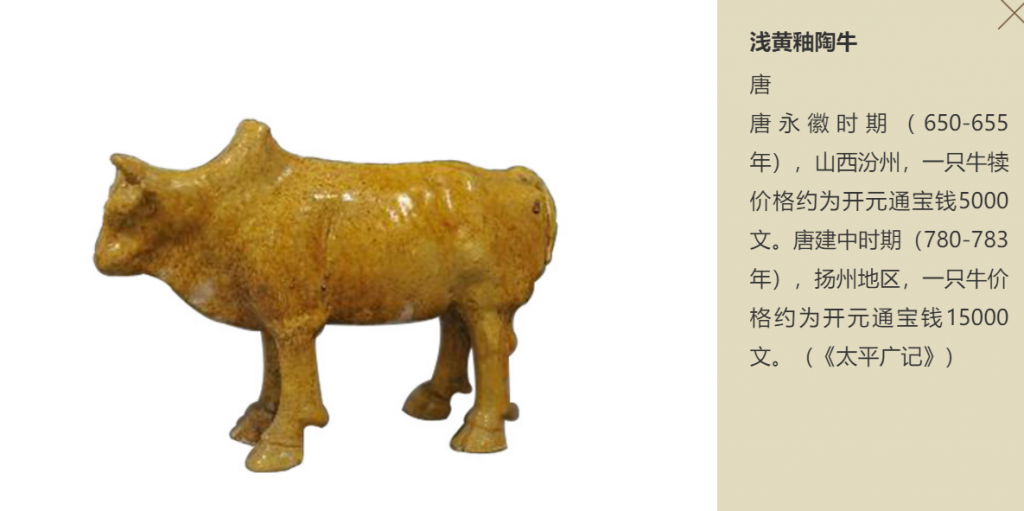

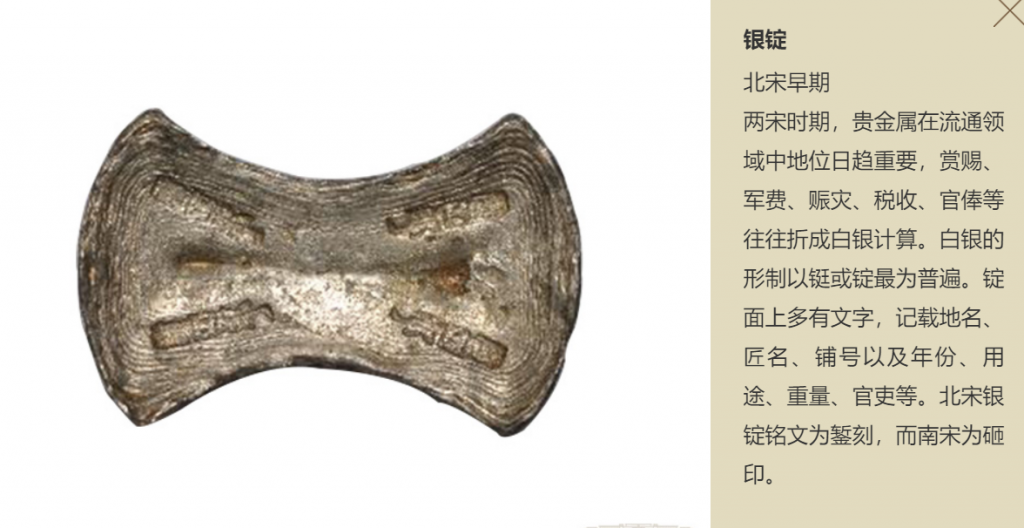

中国古代钱币历史悠久。它最晚在西周就已经出现,发展于东周,统一于秦皇,此后历经汉唐宋元明清两千多年的漫长历史,演进出了系统完整、内容丰富、脉络清晰、内涵博大的中国古代钱币文化。中国古代钱币不仅承载和反映中国古代政治、经济、民俗等方面的历史,其精美的文字书法和铸造技艺所呈现出的独特艺术性也为一直为人称道。中国国家博物馆特推出《中国古代钱币》专题陈列。该陈列精选馆藏中国古代钱币共1700余枚,从原始的贝币,到早期的刀布币、圜钱,再到持续两千年之久的方孔圆钱,直至清末的机制铜、银元,不仅脉络传承明晰,而且品类繁盛,珍品云集,是中国国家博物馆新馆竣工重新开放后举办的重要专题展览之一。

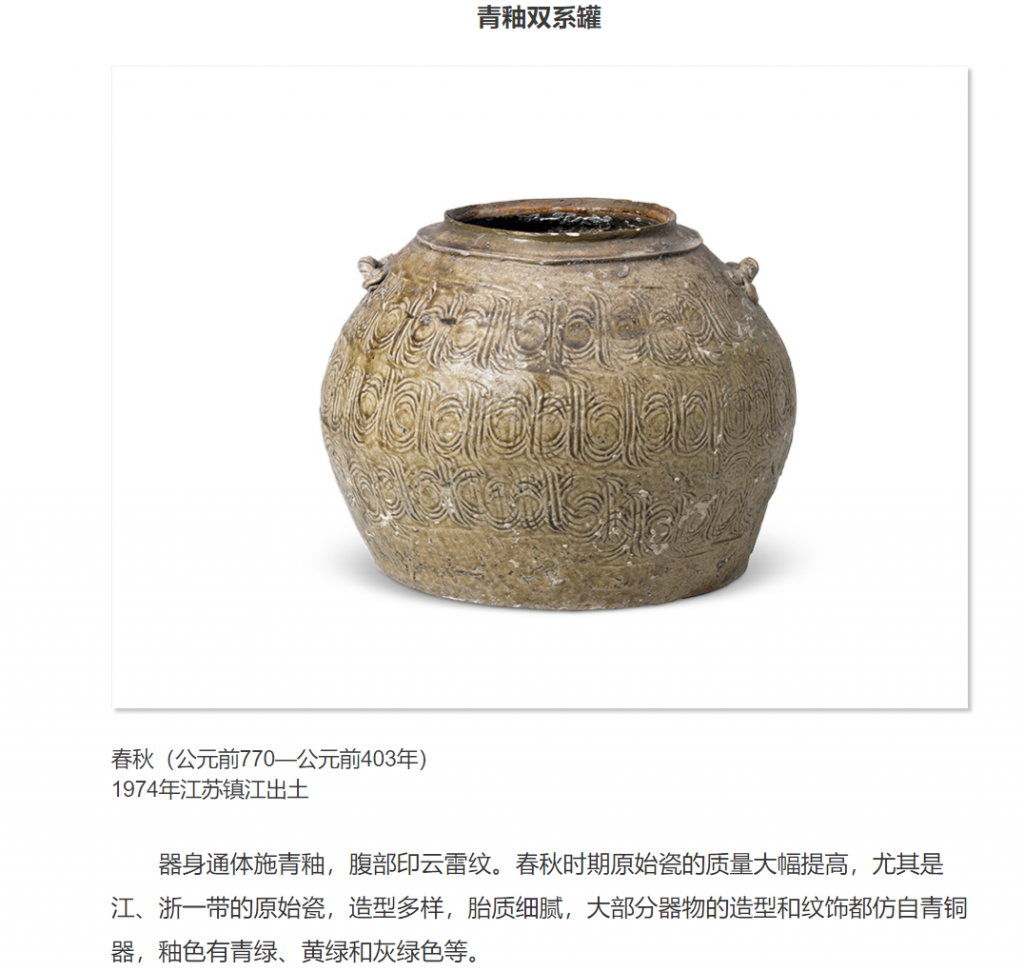

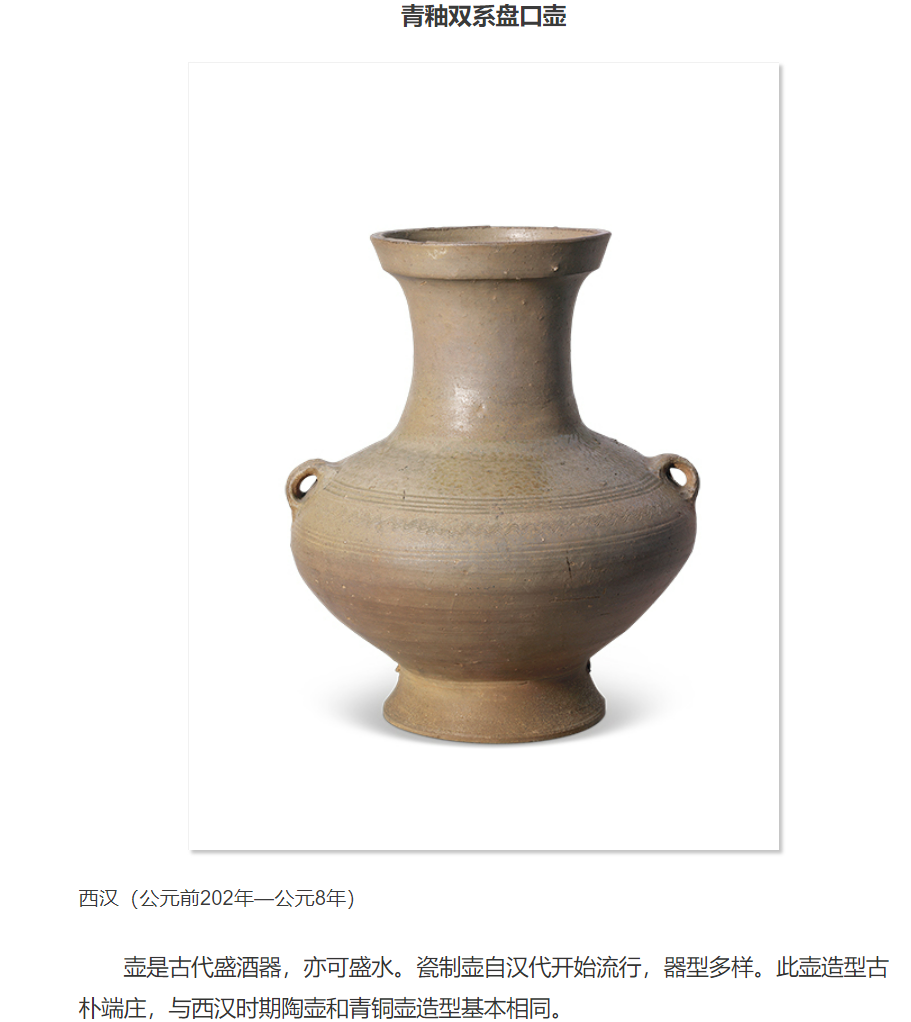

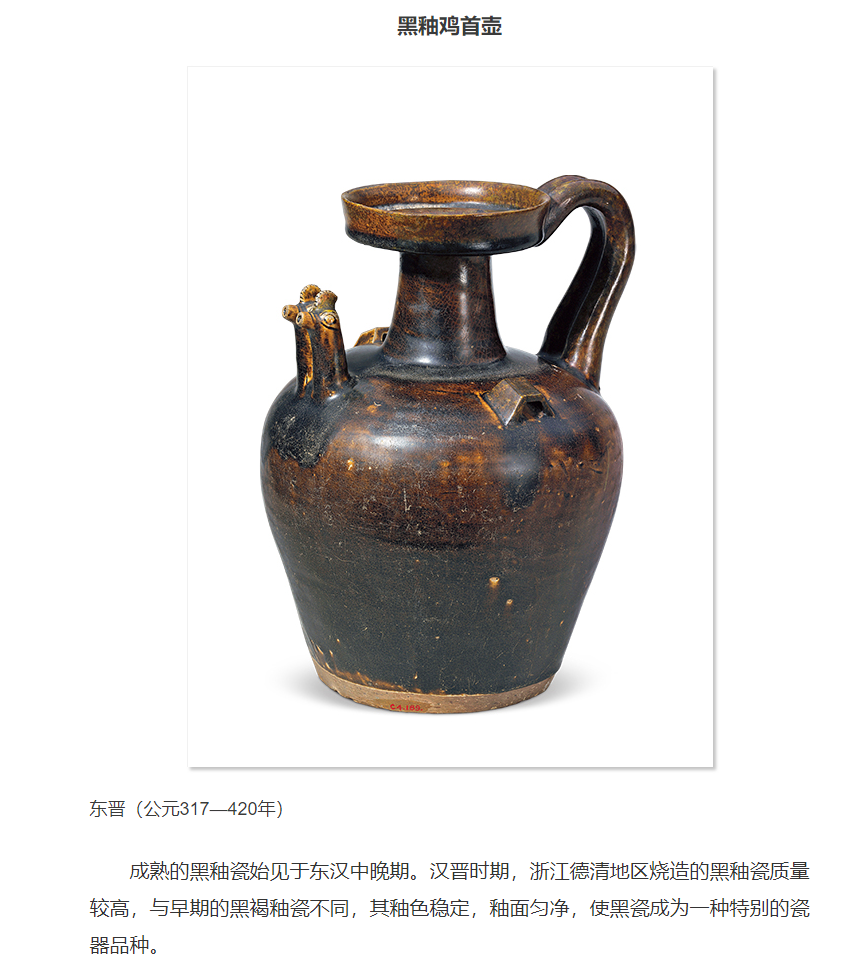

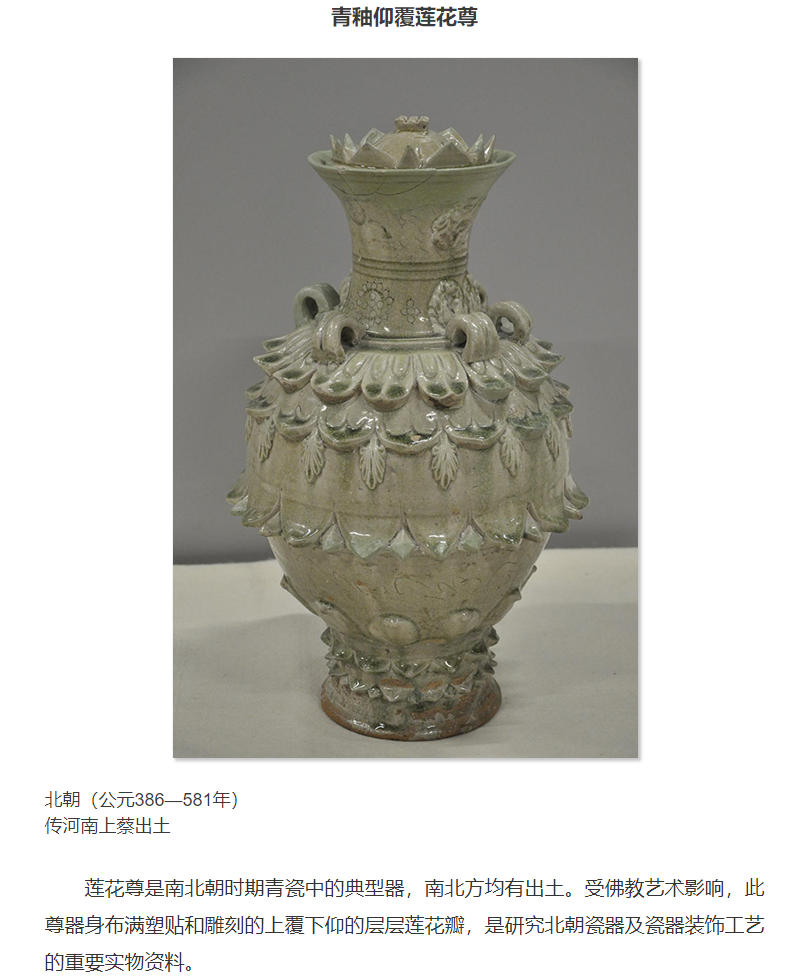

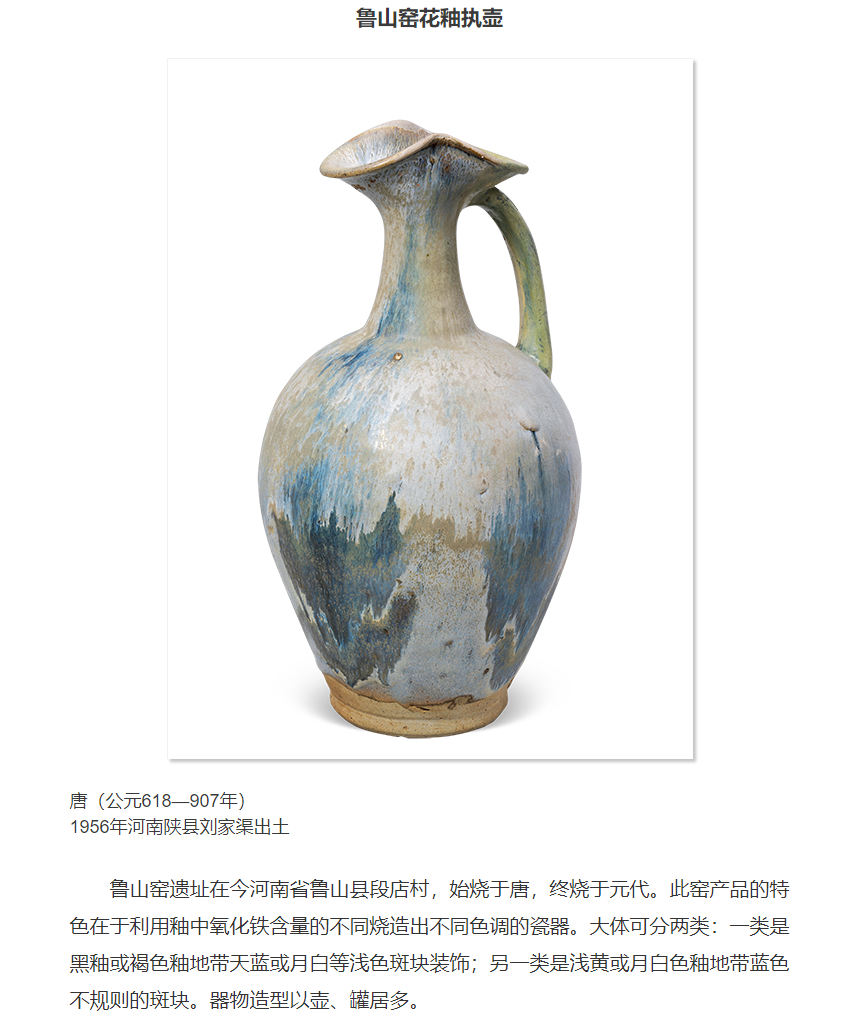

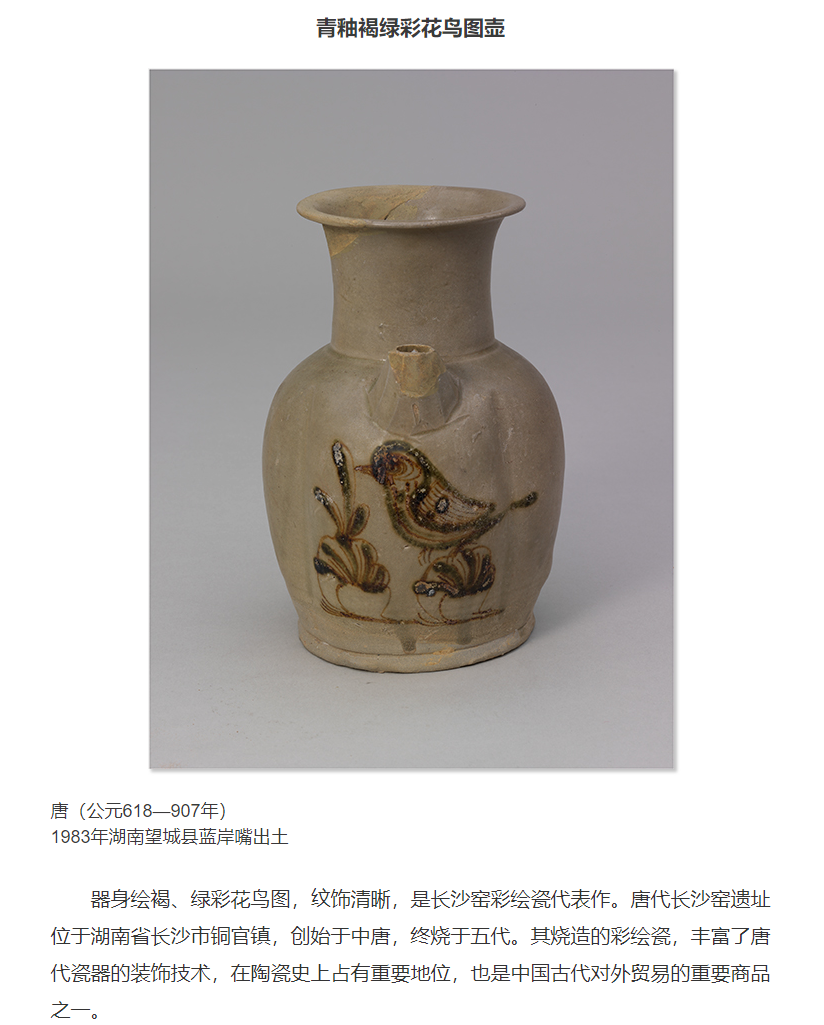

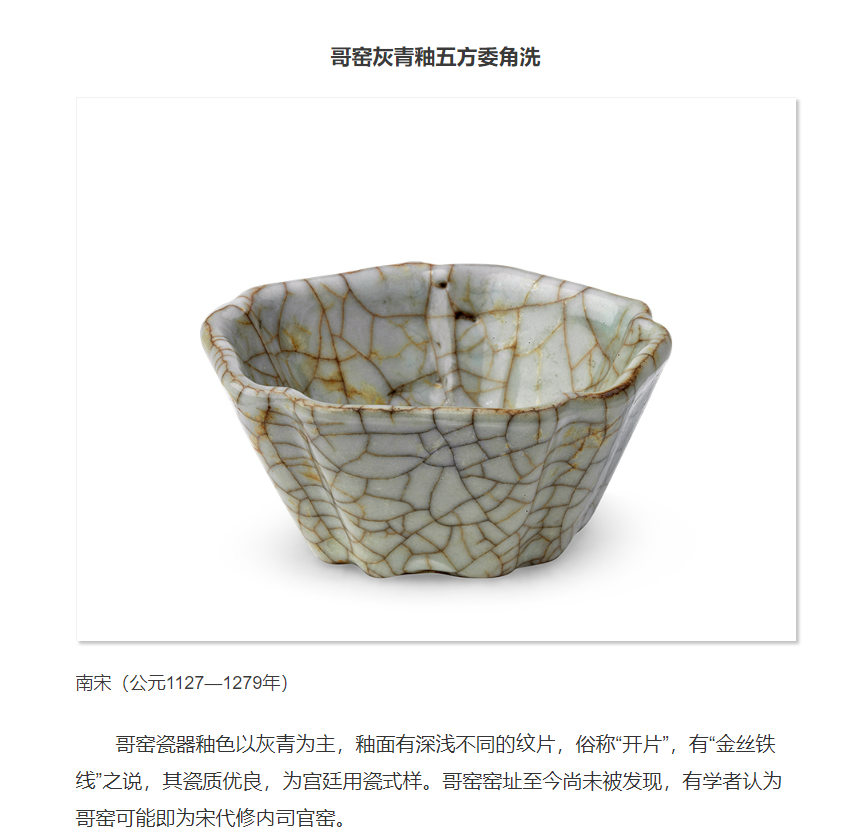

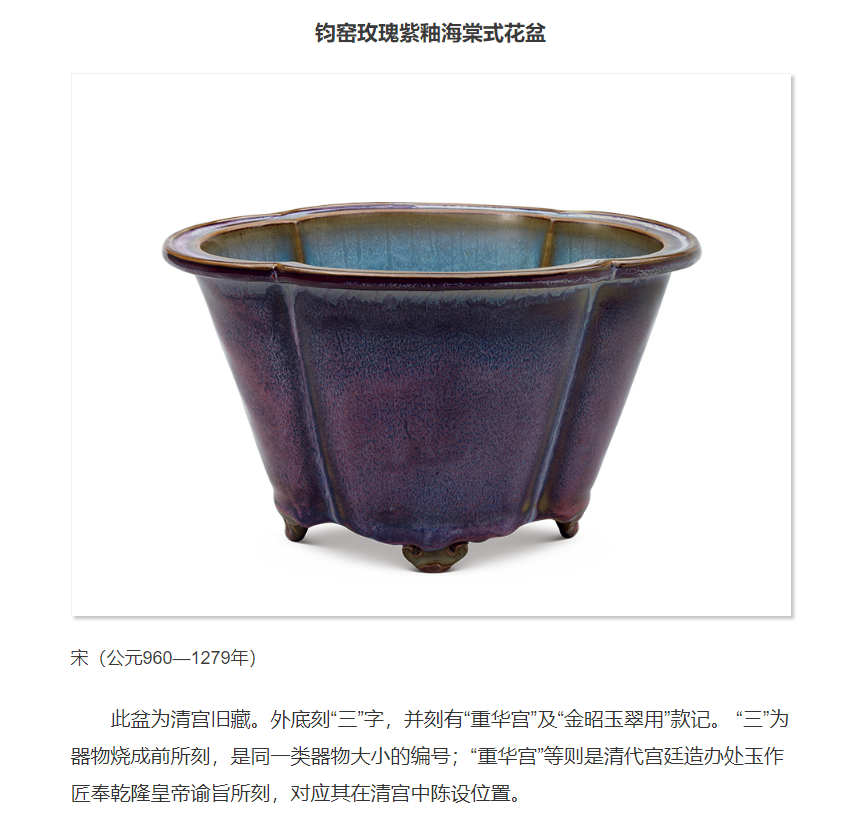

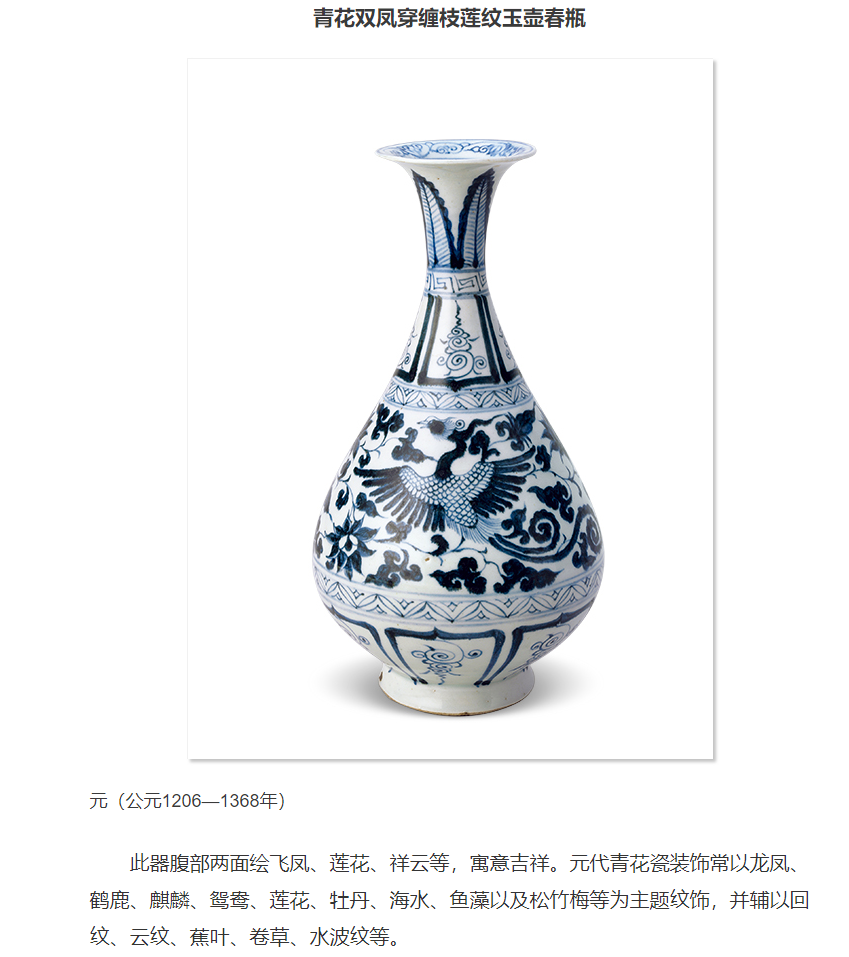

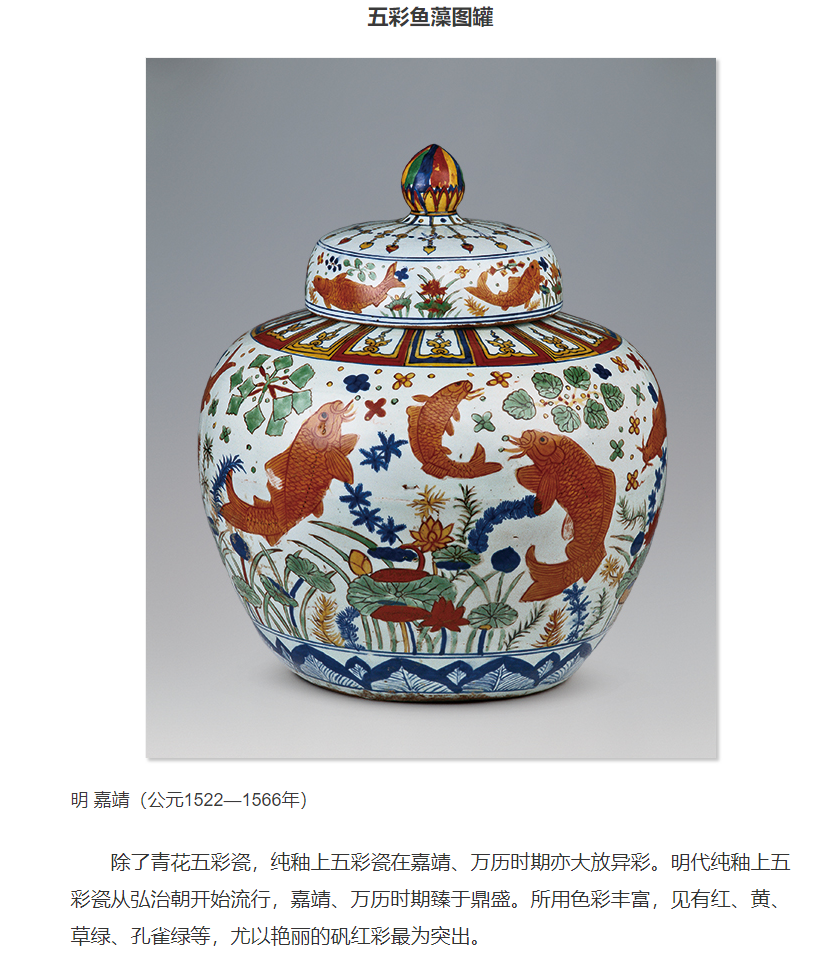

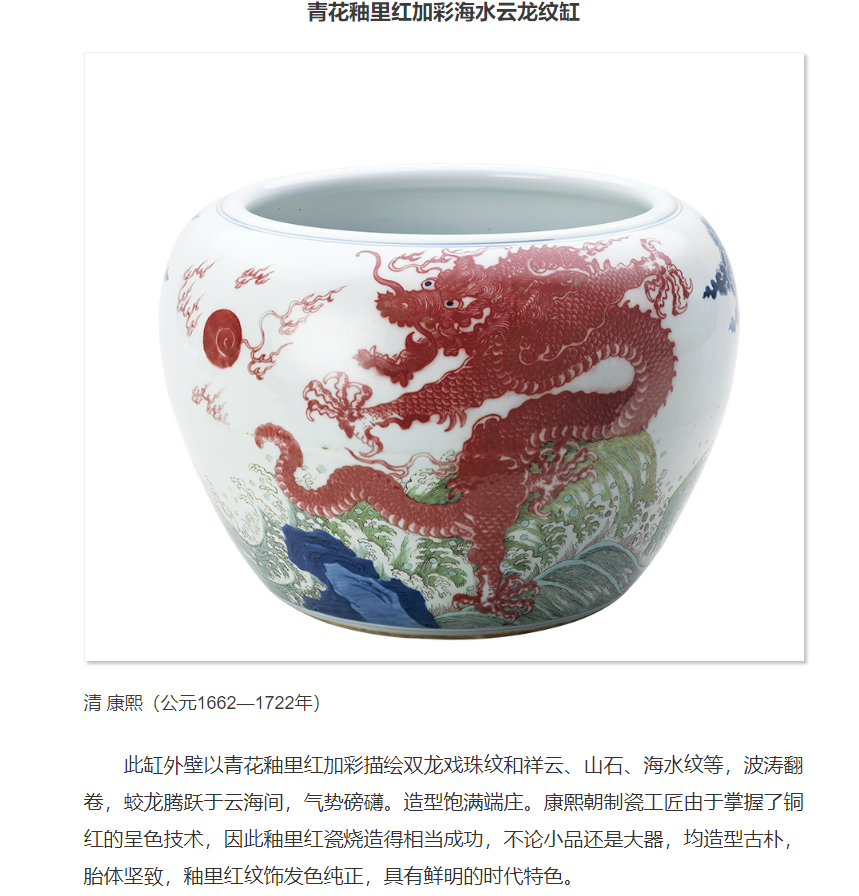

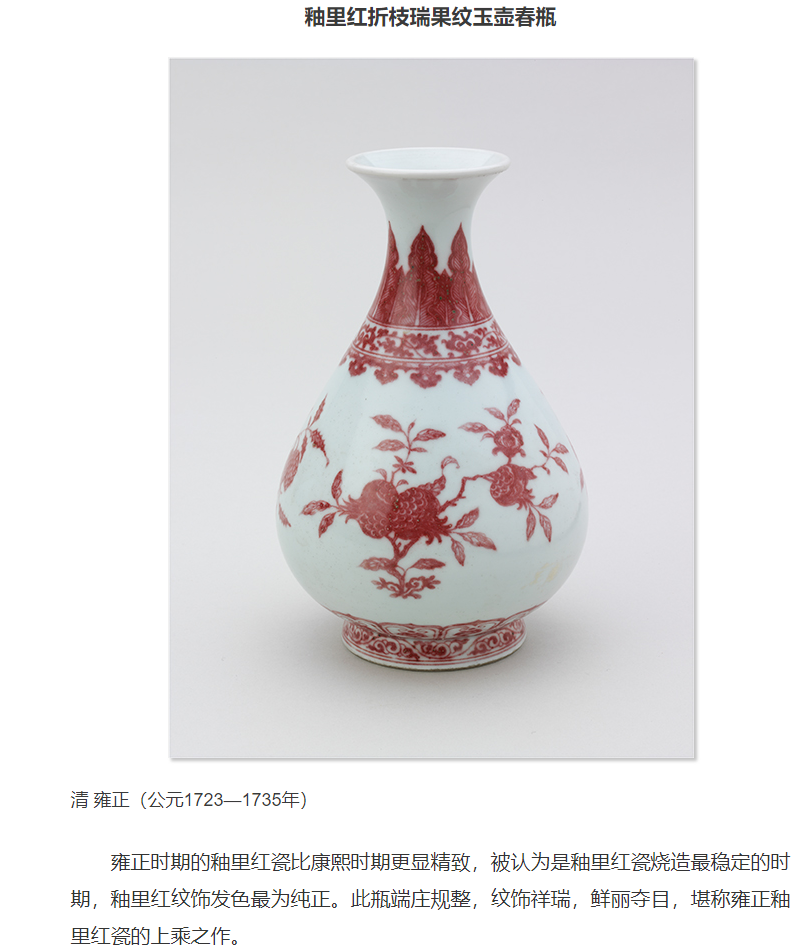

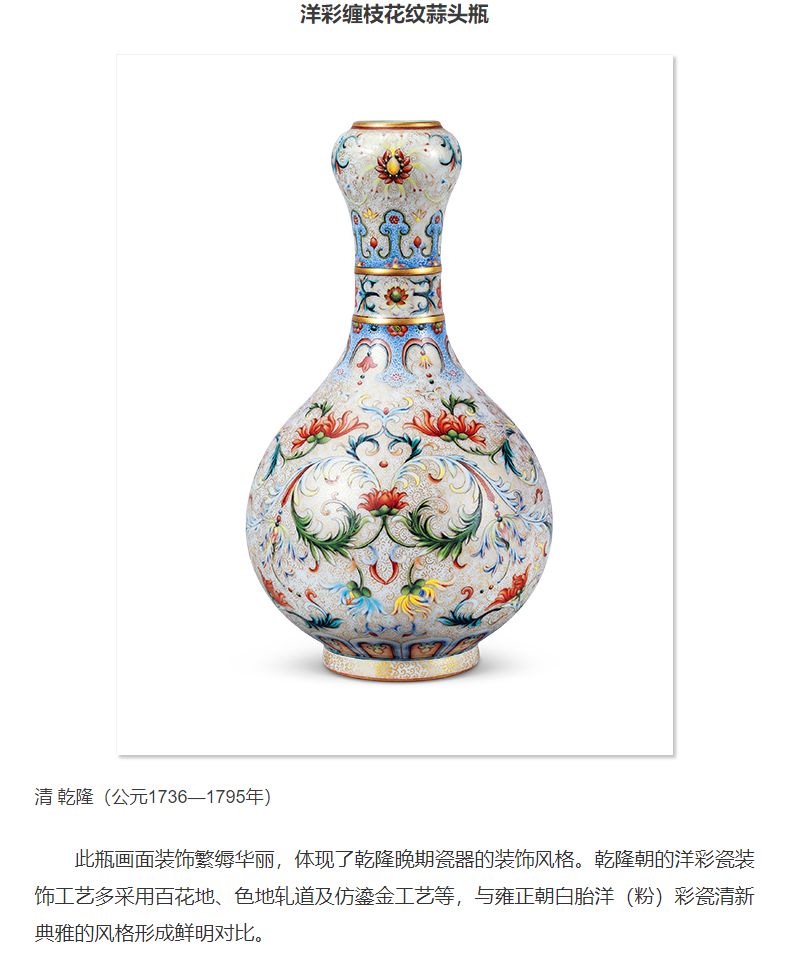

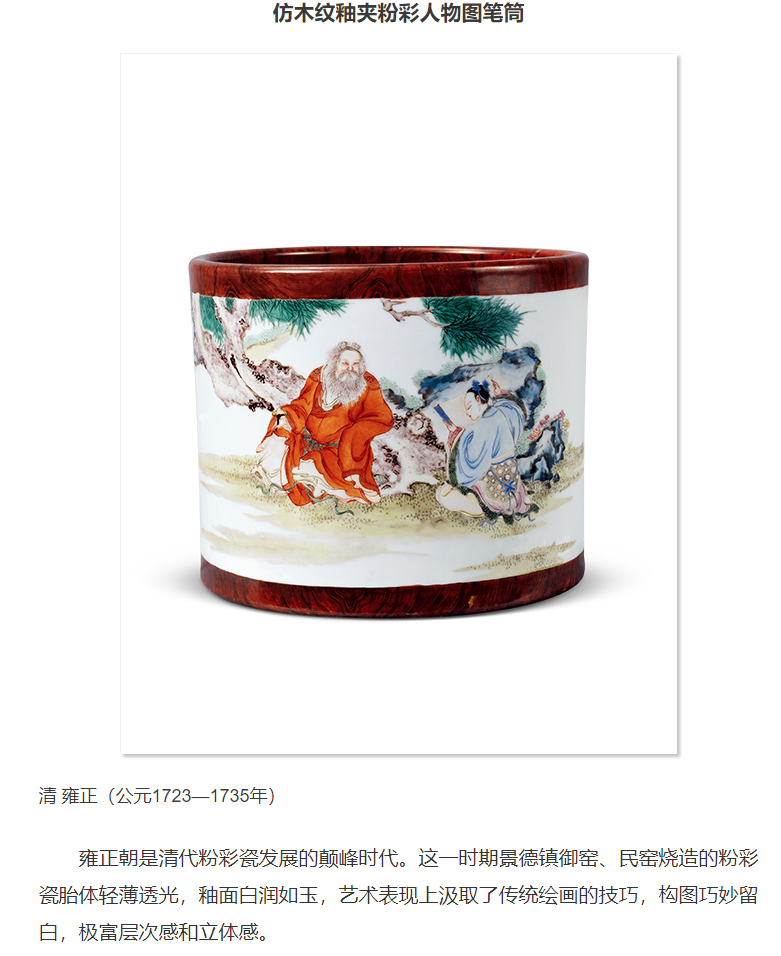

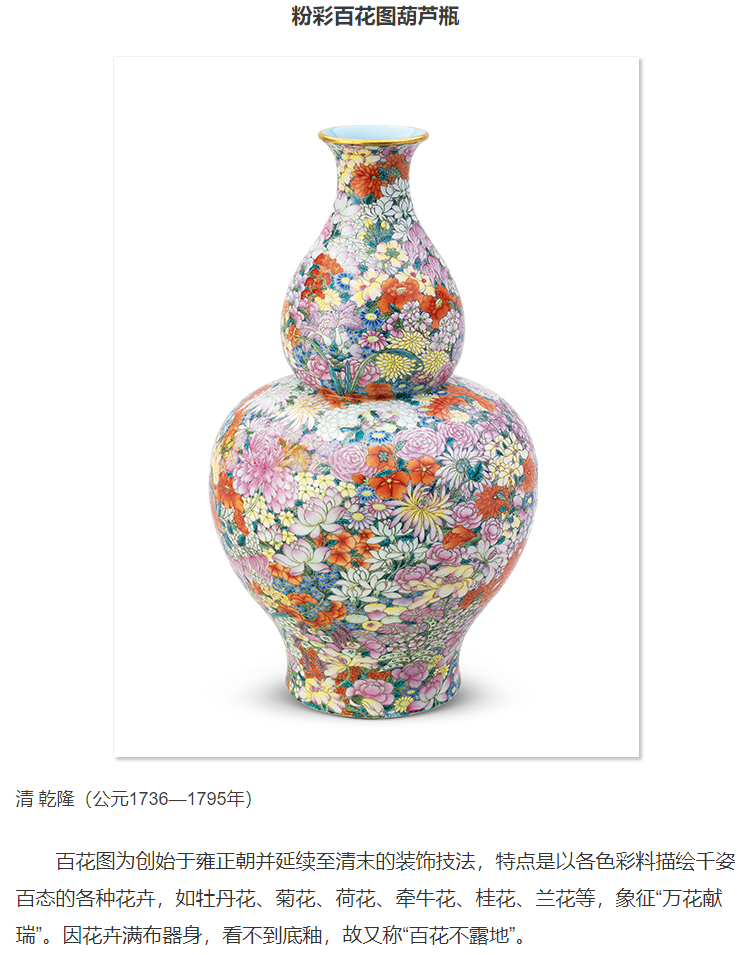

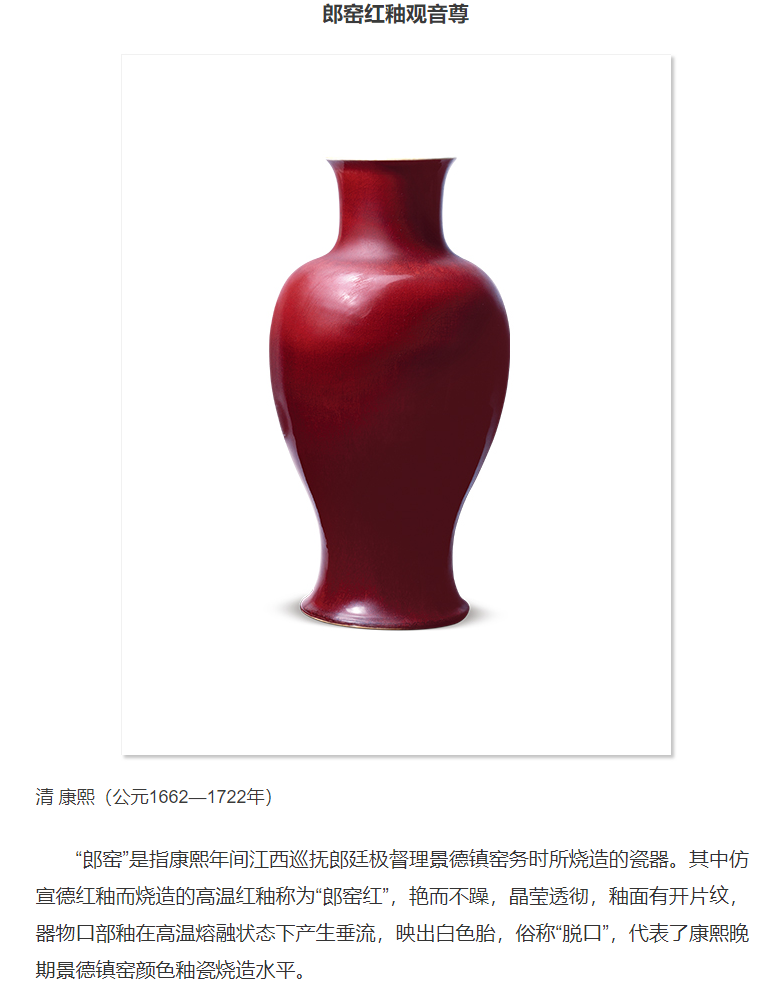

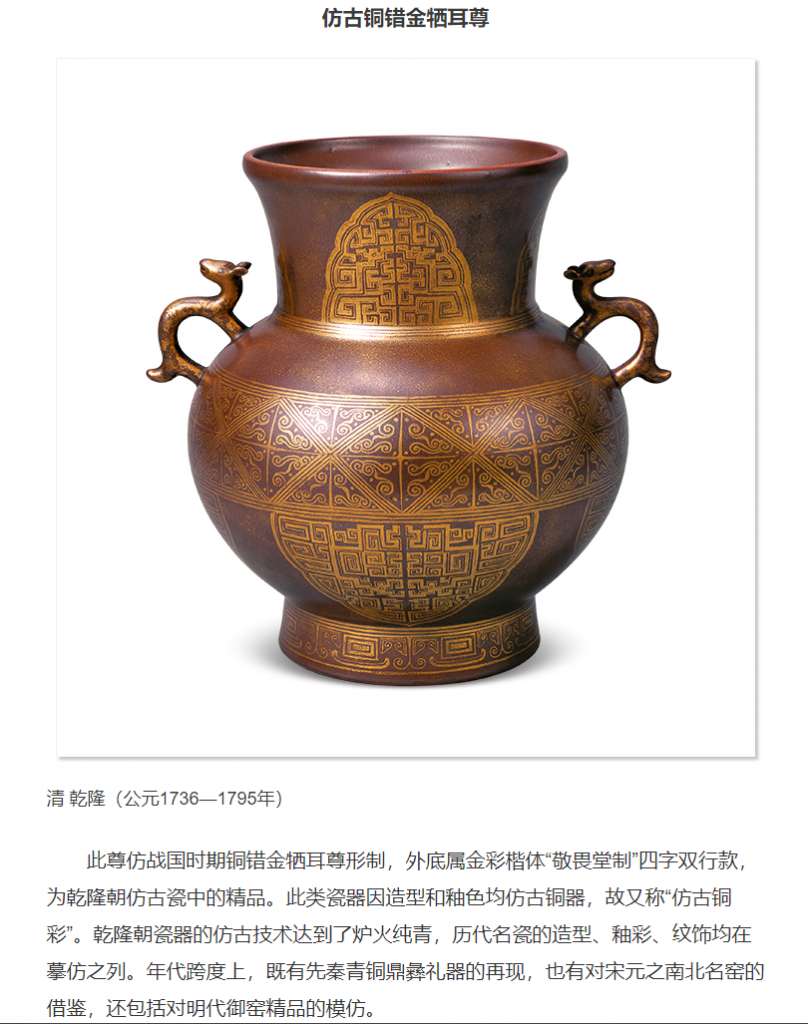

五、 中国古代瓷器

中国在夏、商之际就已发明了原始瓷。东汉晚期烧造出普遍意义上的成熟瓷器。北朝末至隋代,北方地区创烧出白瓷,至隋唐五代形成了“南青北白”的生产格局。宋代陶瓷业蓬勃发展,名窑遍布各地,并形成多个以著名窑场为核心的窑业体系。辽、西夏、金、元在继承和学习中原制瓷技术的基础上,烧造出各具民族特色的瓷器。明清时期,御窑厂的设立,改变了瓷业生产格局,御窑瓷器不断技术创新,种类纷繁,尤以青花、彩绘和颜色釉瓷最具特色,景德镇日渐发展成为全国制瓷中心。历史长河日夜流淌,一代代中国人的创意与智慧,共同构筑起中国瓷文化的灿烂篇章。

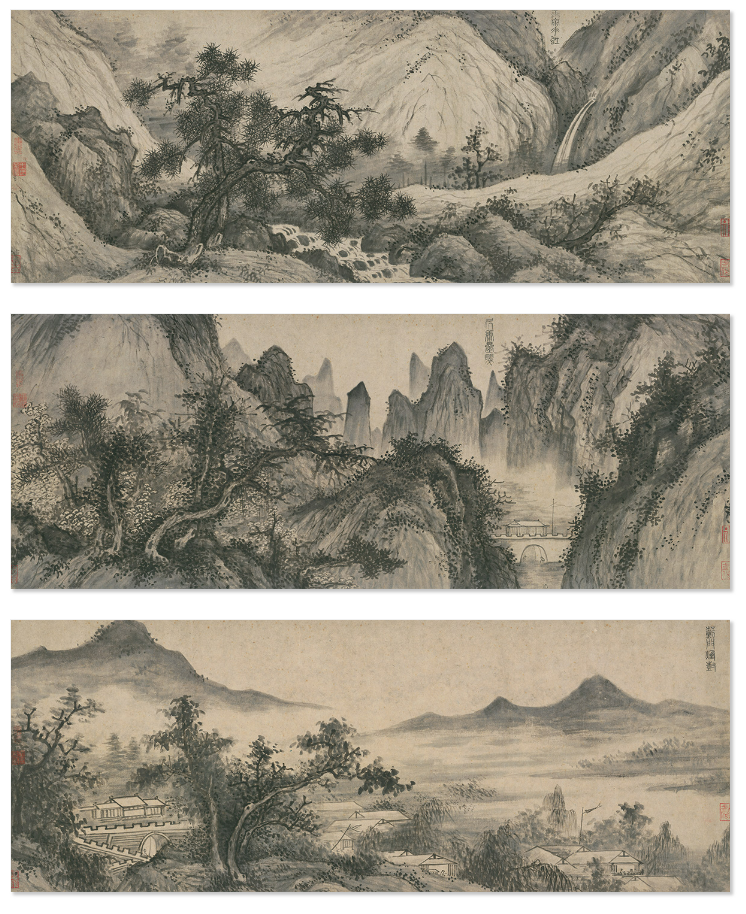

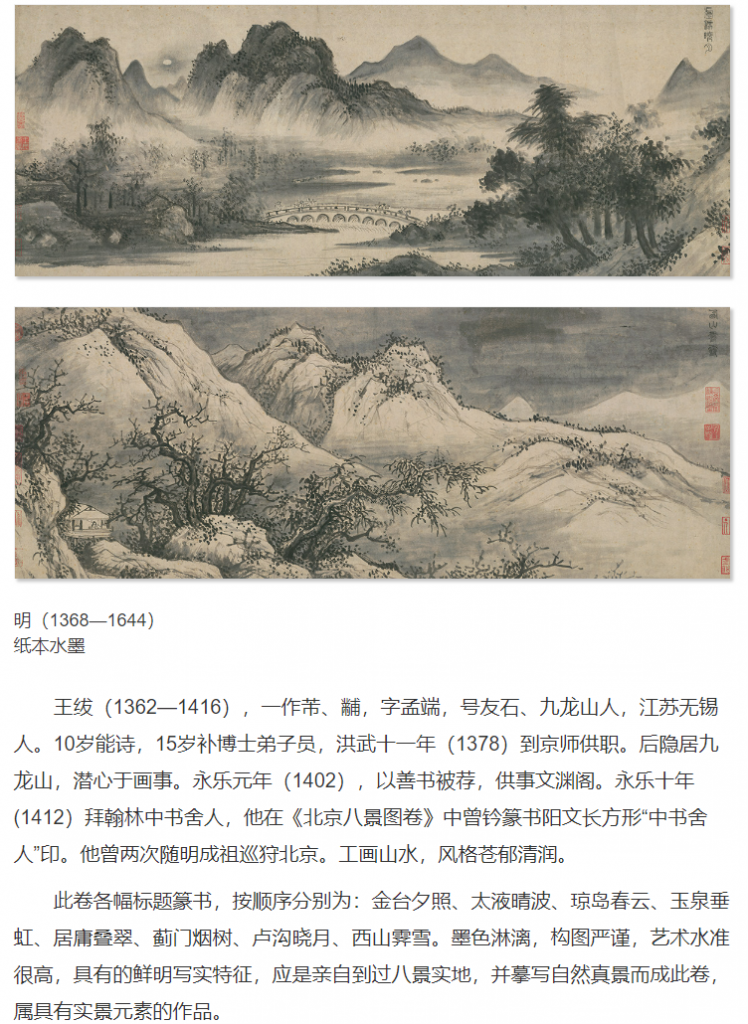

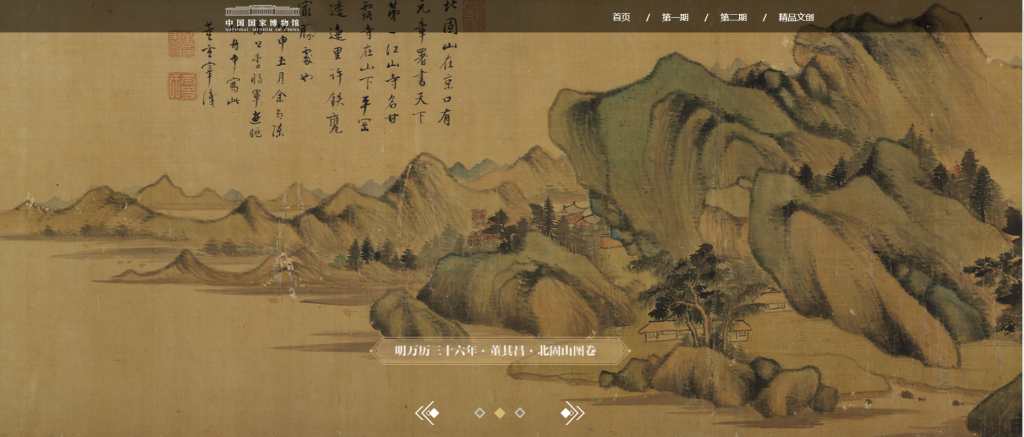

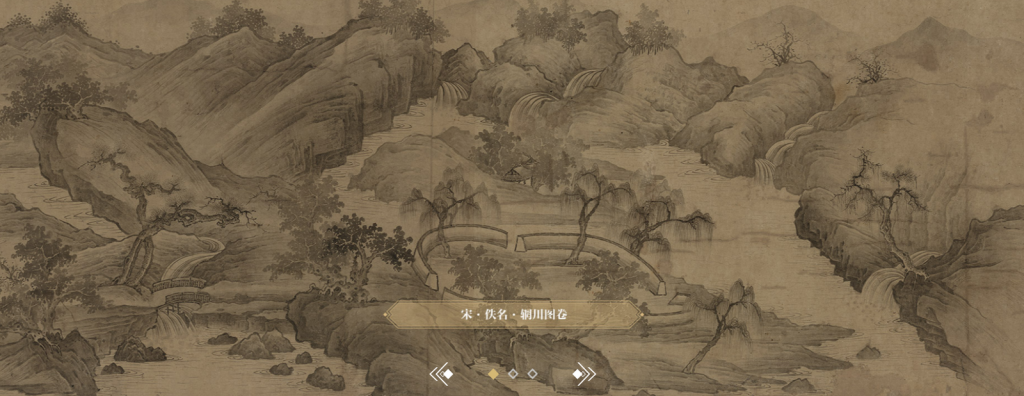

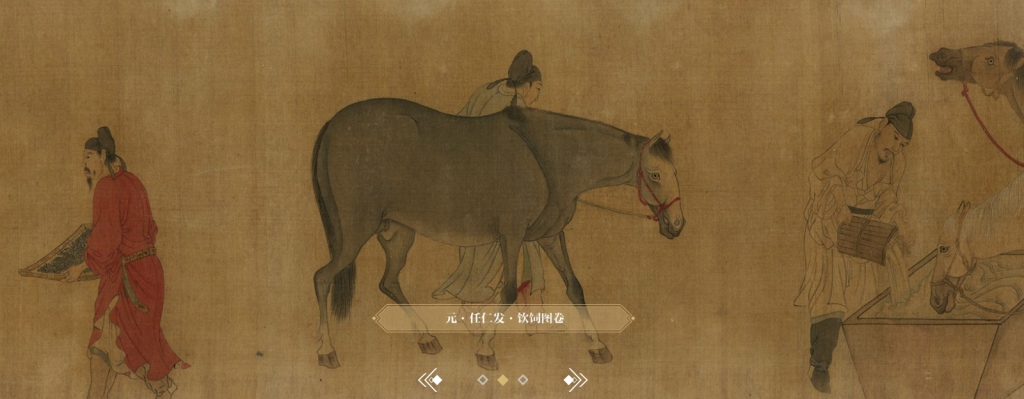

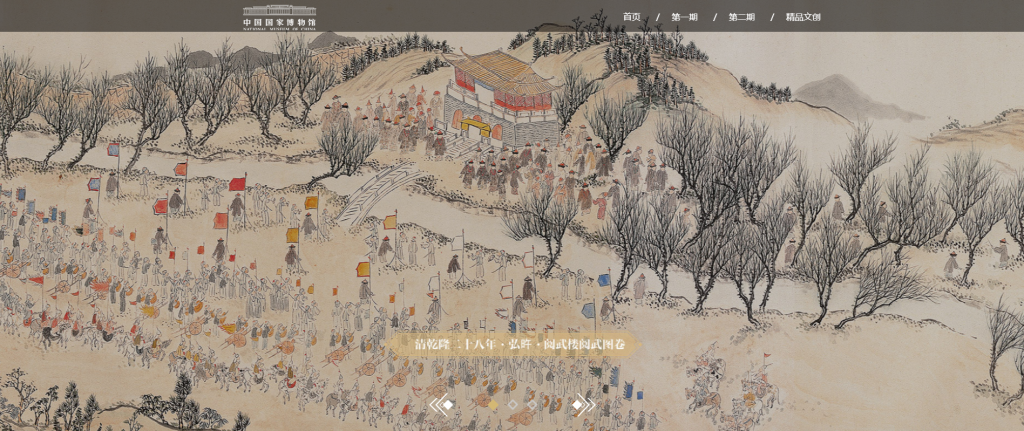

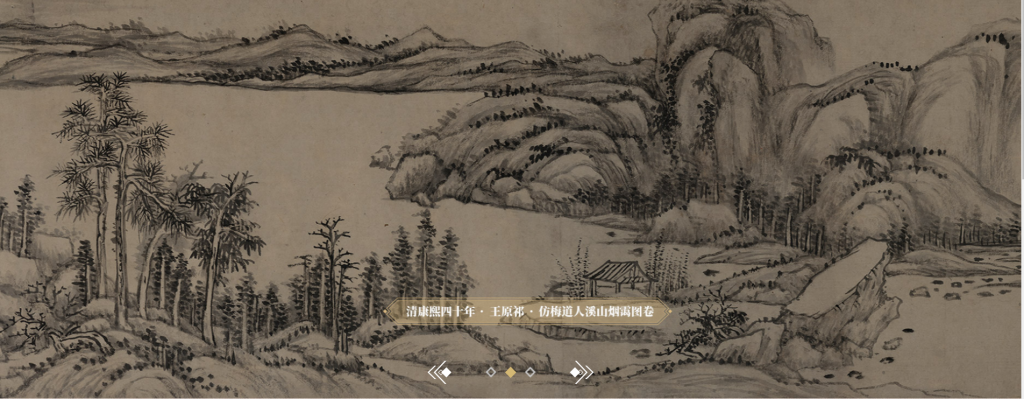

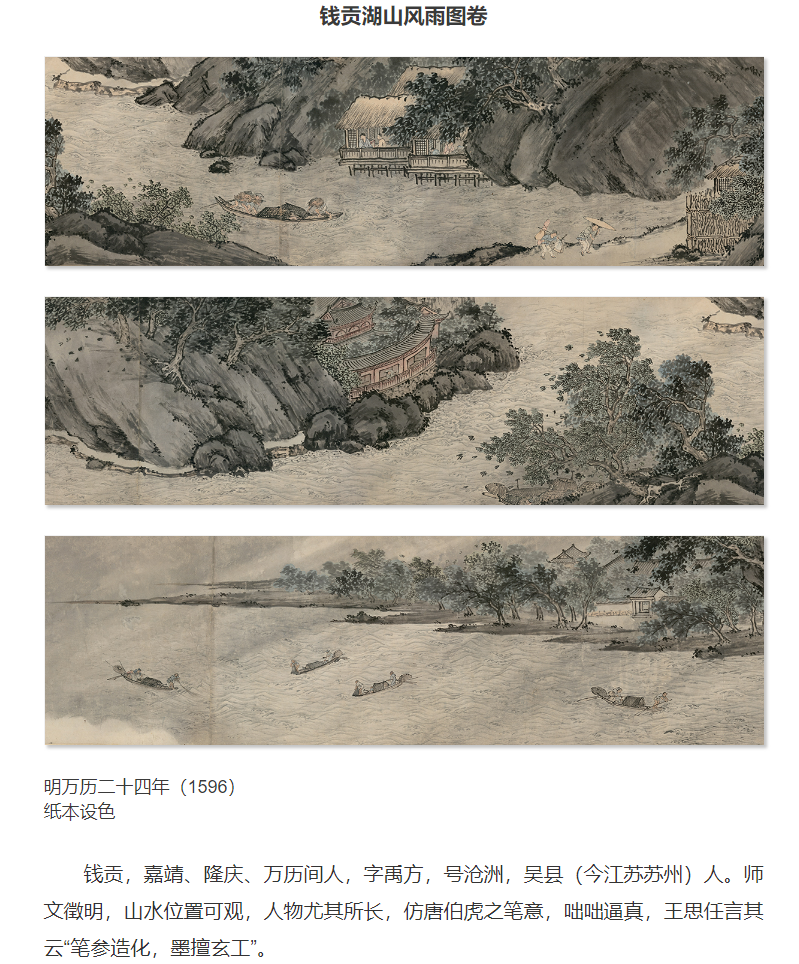

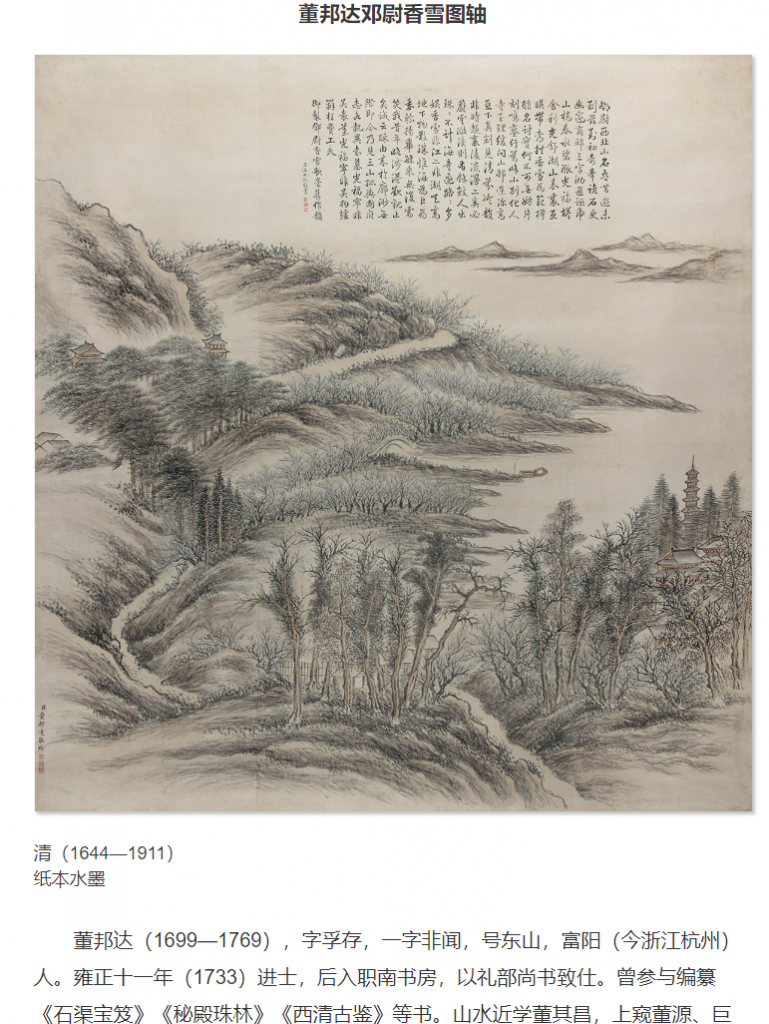

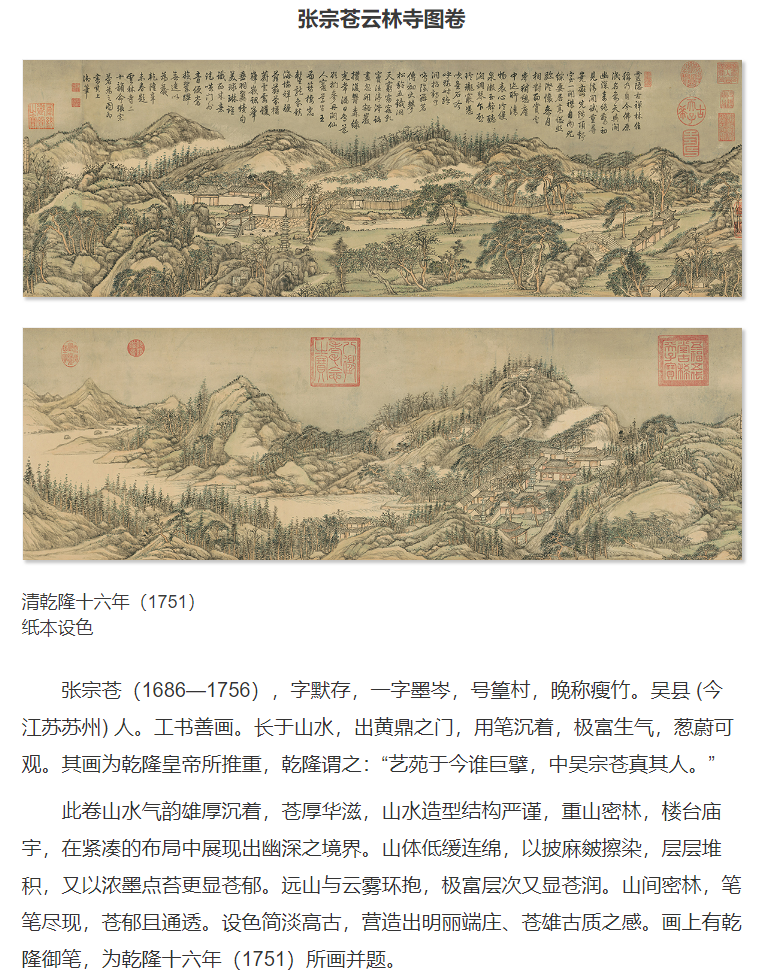

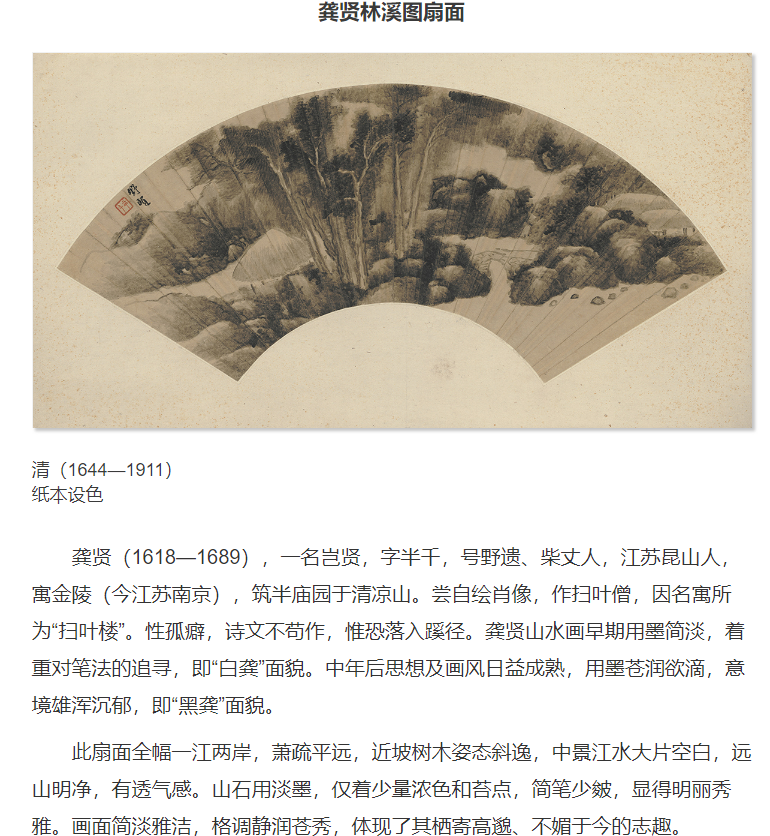

六、 中国古代书画

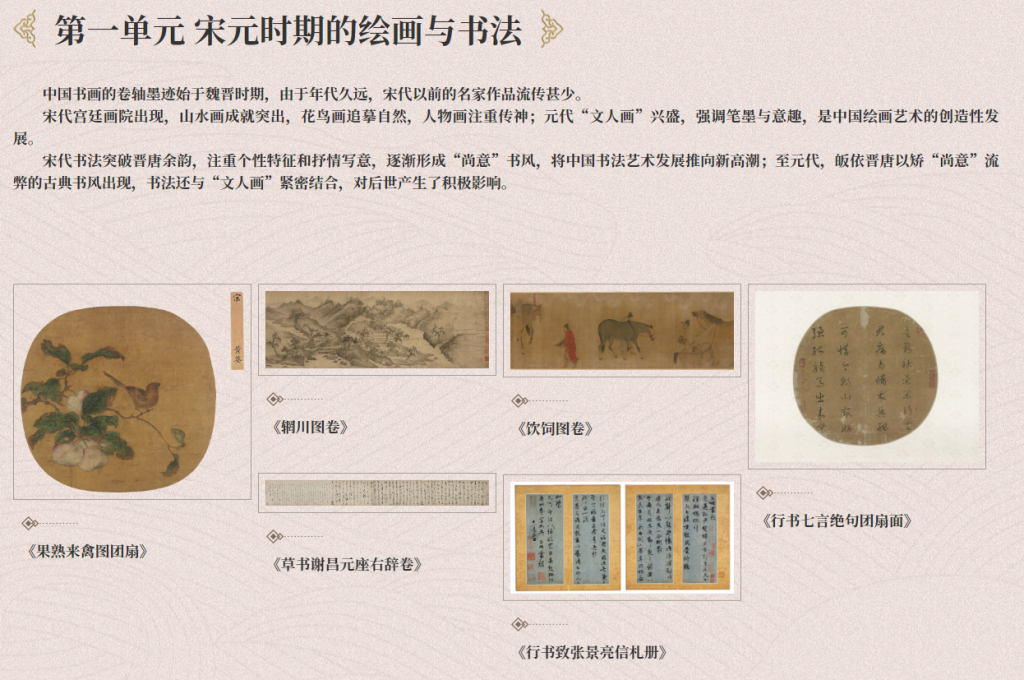

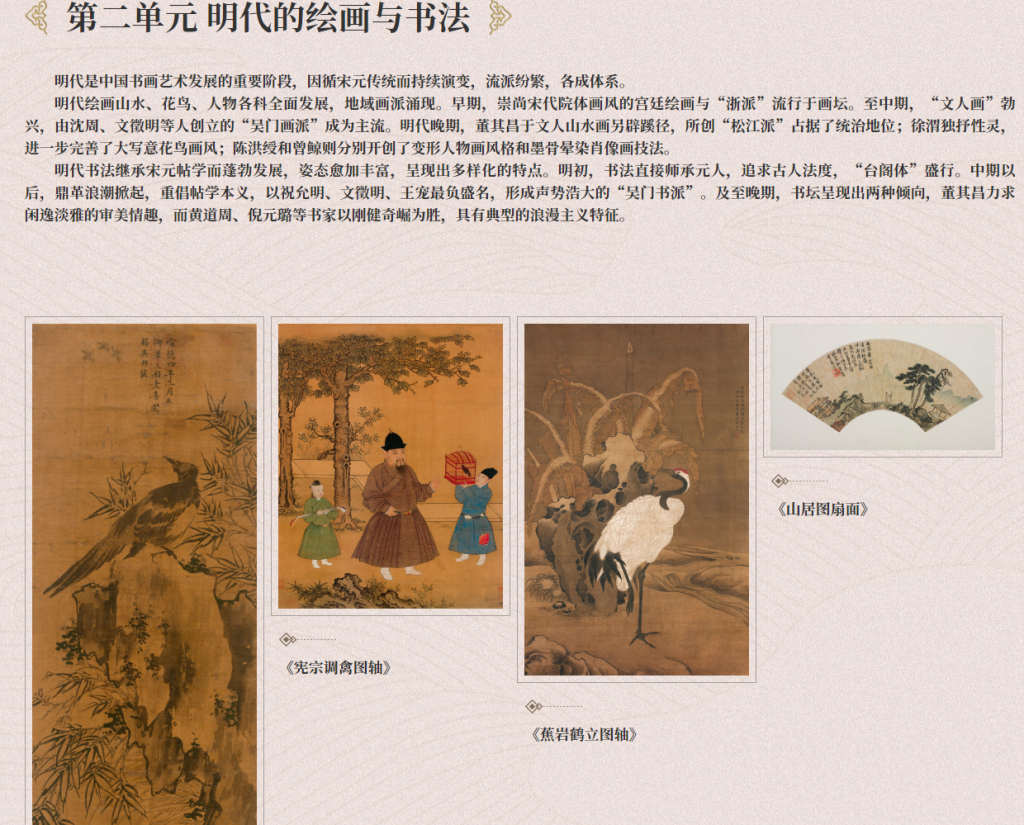

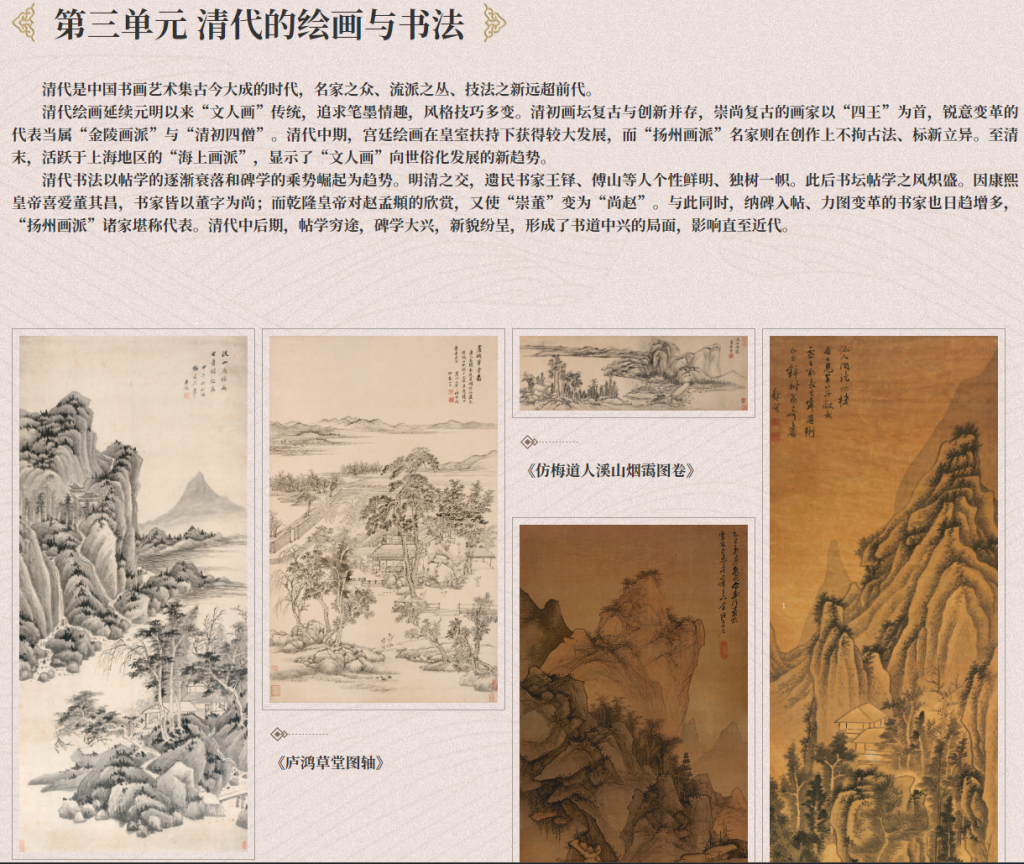

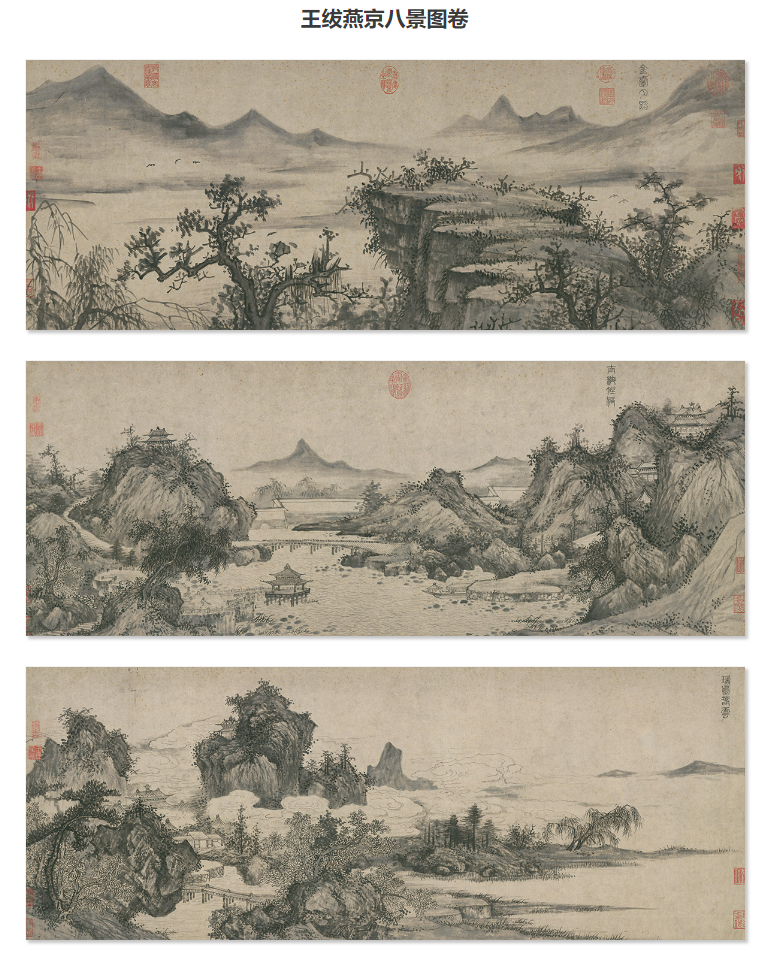

在中华文明漫长的发展进程中,以笔墨书写的书画艺术既是伟大民族智慧的高度凝结,也充分展现了中国人的文化气韵与精神追求,是中华文明最为璀璨夺目的代表性成果之一。早在新石器时代,在这片土地上生活繁衍的先民们就已经创造出了不同形式的刻画符号和原始图画;至于先秦两汉时期,考古发现的大量壁画帛画充分表明中国人的造型技艺已经趋于成熟;魏晋以降,豪门望族盛行书画创作之风,许多官宦雅士以书画名家;隋唐时期,中国画的人物、山水、花鸟各科齐备,真书鼎盛,蔚为大观;五代两宋则堪称山水画的古典时代,特别是肇兴于这一时期的文人画,更在元代艺术家的发扬光大之下,一跃而居为主流。这种讲求诗书画一体、注重笔墨趣味的独特艺术品类,在明清两朝得到充分发展,呈现出非凡的艺术成就,为世界文明贡献了独特鲜明的中华篇章。

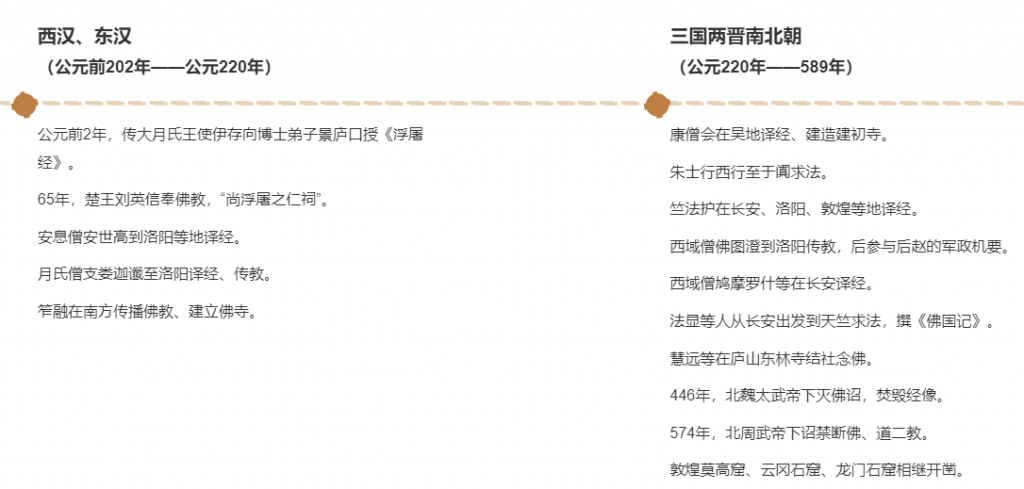

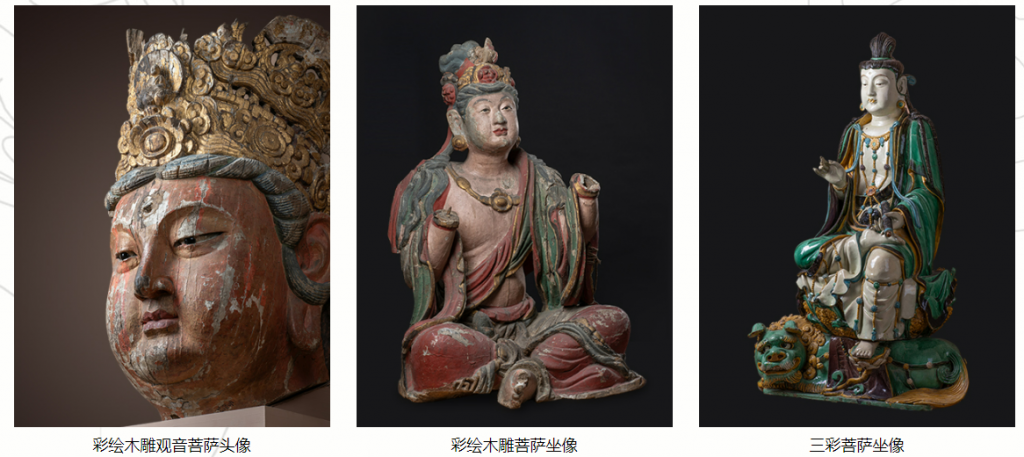

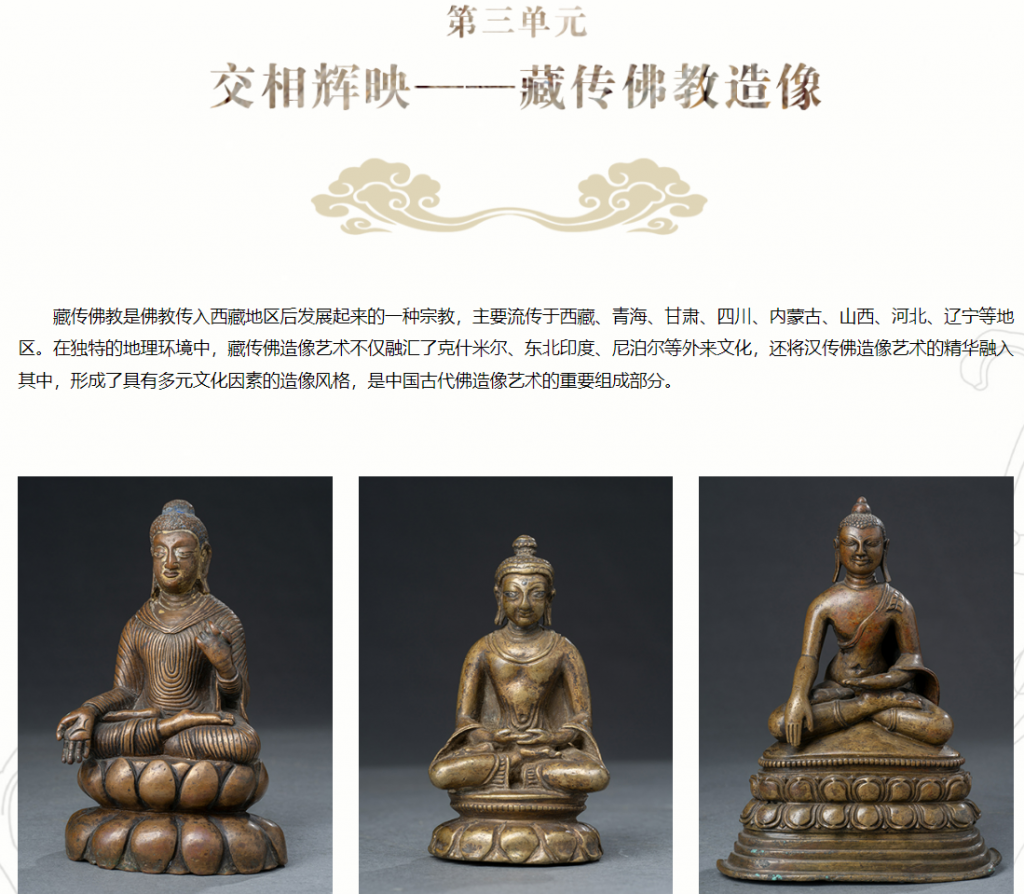

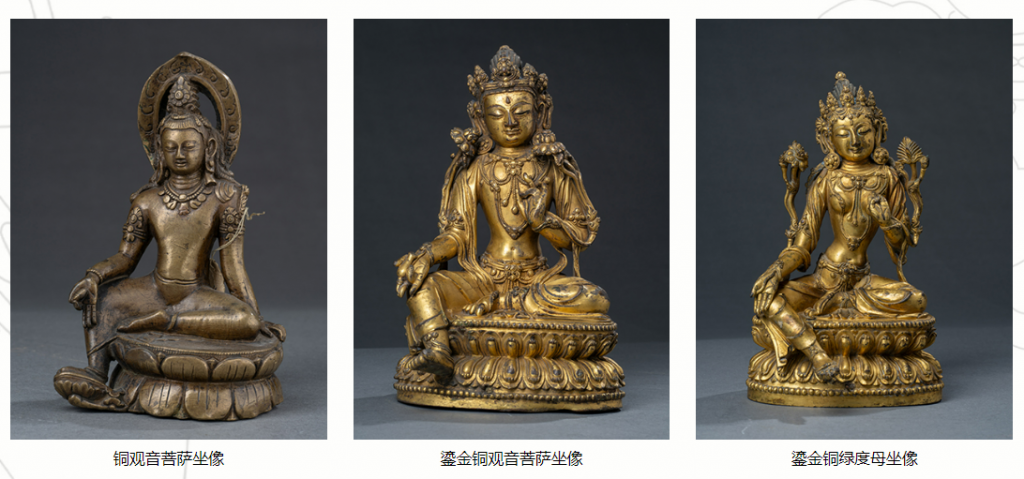

七、 中国古代佛造像

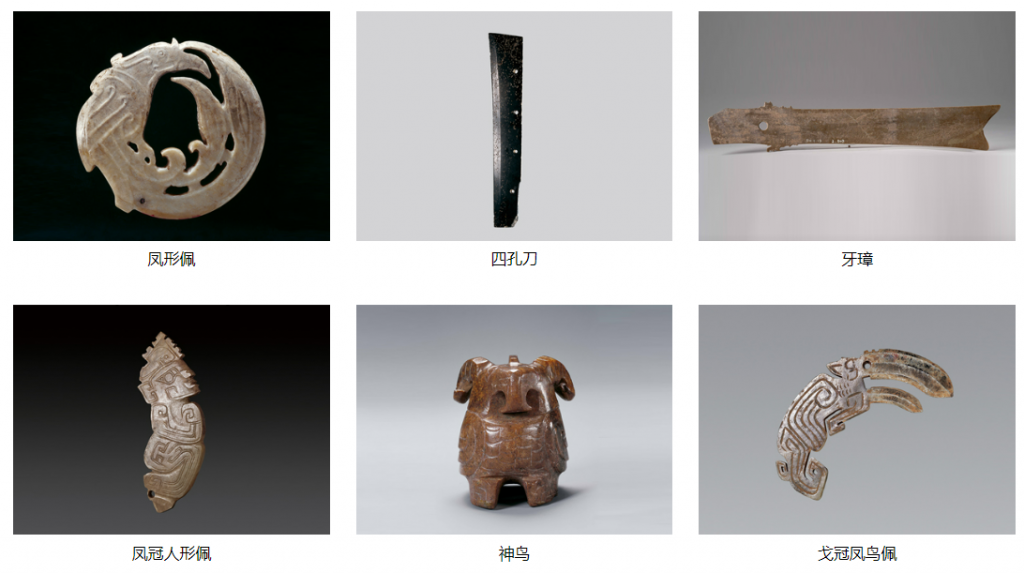

八、 中国古代玉器

玉文化是中华传统文化的重要组成部分。玉石钟灵毓秀、品相温润、质地坚韧、色泽纯净,凝聚了天地精华,与中国人的精神追求颇多契合。中国的玉器制作,历史悠久,种类丰富,特色鲜明。玉器不同的材质、造型、纹饰,不同的器类组合与使用方式,蕴含了与之相关的思想、文化、制度,构成了中国独特的玉文化。

新石器时代早期,以装饰品和礼神法器为主的玉制品,体现了远古先民自觉的审美意识和虔敬的宗教情怀;新石器时代晚期至夏商王朝,玉器更多地表现为权力和财富的象征;西周确立的宗法制度,使玉器成为礼制和道德化身,东周、秦汉的社会变革使得礼玉制度进一步呈现出不同的时代风貌;隋唐至明清,玉器逐渐褪去神圣的光晕和礼法的约束而成为俗世珍宝,承载了人们远避灾祸、近取吉祥的美好愿望。玉见证了中华文明的形成和发展,承载了中华文明的精神和价值。

九、 其他