一、第一单元 运筹——古代的手动计算工具

该单元首先介绍两种原始的计数方法:南美古老部落的基普结绳和古巴比伦数学泥板。通过对数字的记录,人们逐渐发展出数位和进制的概念,并不断对数字本身加以抽象,开始采用更模式化、标准化的方式来表达数字,进而模拟运算过程。然后通过“算筹、算盘与算板”集中展现了这一思想下的物质结晶。中国的算筹与算盘、日本和俄罗斯的算盘及欧洲的杰特计算筹码,虽表面上看起来形状各异,背后却遵循着相似的原理,即通过离散的计算单元(如筹棒、算珠、筹码)在空间中的不同位置,表示离散的数的值,通过有规则地移动这些计算单元,一步步地改变数值,从而获得计算结果。这些工具看似原始,却是算法思想的摇篮。

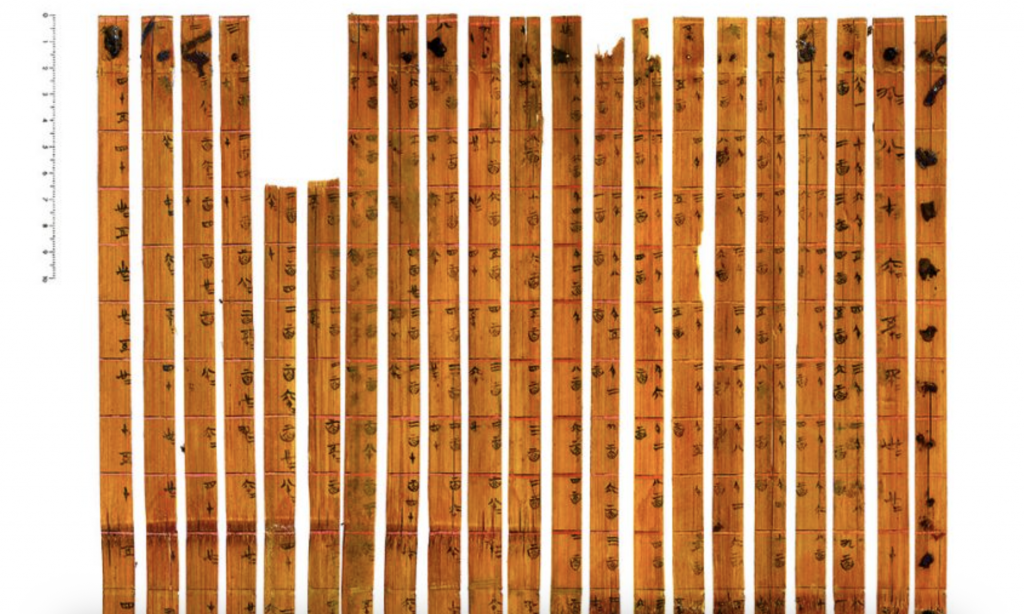

早期计算工具演化的另一个方向,即将计算结果提前算好并记录在工具上,在实际的计算过程中,只需通过移动、摆放等操作,便可获得计算结果。这类工具将复杂的计算行为转化为简单的查找行为,从而大大节省了脑力,提高了运算效率。典型代表有来自大名鼎鼎的“清华简”的《算表》,以及苏格兰数学家约翰·纳皮尔(John Napier)发明的纳皮尔筹。《算表》制于战国晚期,由21支竹简组成,全表共21竖行、20横列,行列交叉构成420个长方格。核心部分是由9至1及其乘积81至1诸数构成的乘法表,可直接进行两位数的乘法运算,并间接用于除法运算、分数1/2或含有1/2的分数运算及开平方运算。

1. 基普结绳

大约17世纪南美安第斯山印加部落,合肥子木园博物馆藏

本展品为基普结绳,是一种古代南美印加人用羊驼毛或骆马毛编成各种结的彩色绳子。“基普”是部落语言发音,意为“打结的绳子”。具体来讲,就是在一根横粗的主绳上垂直地系上许多条细的副绳。主绳通常直径为0.5-0.7厘米,副绳像缨子一样垂着,一般系有100多根,有时甚至多达2000根。在副绳上距主绳不同的距离处打着一个个结头,结头的形状和数量表示所需要计算的数目。距主绳最远的结是个位,再上一个结是十位,然后是百位和千位;万是印加人知道的最大计数单位,代表它的结也最靠近主绳;零则用在绳上的对应位置不打任何结来表示。

印加(Inca)是起源于公元前3千年左右南美洲安第斯山脉(现秘鲁境内)的一个古老部落,大约15世纪时骤然崛起成为大帝国,后来被西班牙殖民者征服。印加人借助基普绳的不同颜色,结的形状、大小和位置,以及绳和结的旋转方向与次数等来记载各种重要事件和自然现象,也用来进行各种统计,特别是村民的人口统计。

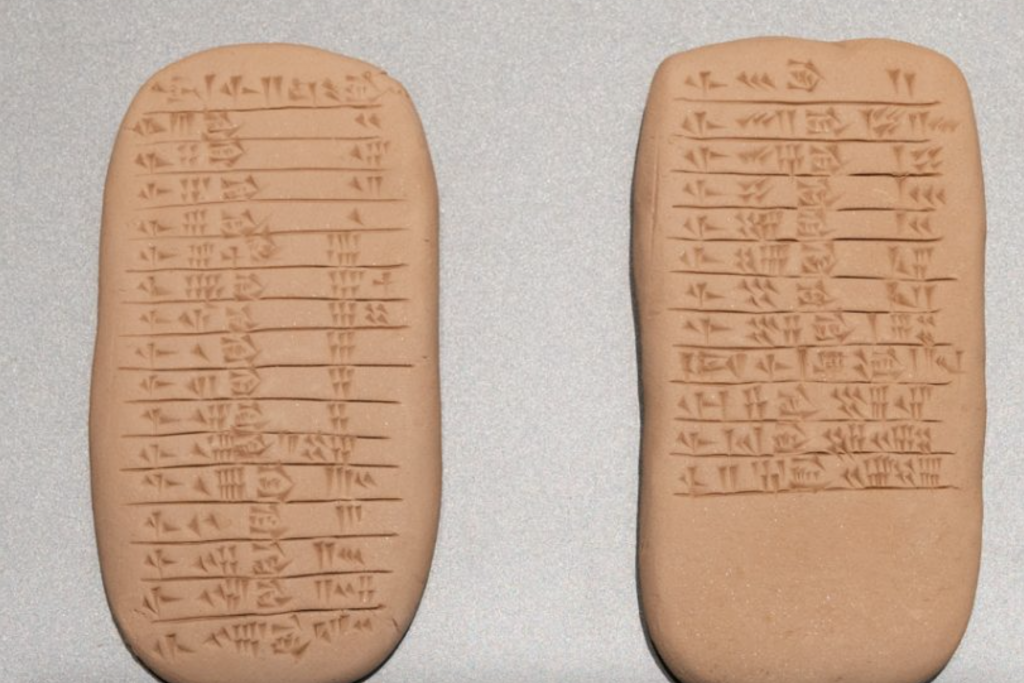

2. 古巴比伦数学泥板

大约公元前21世纪 美索不达米亚 数学泥板

在古代的两河流域,人们使用粘土制成泥板,其上用楔形文字书写。现存有数以百计的两河数学文献在泥板上保存下来,这一时期已发展出成熟的数字表记法。从现有的泥板材料可以看出,学生们学习算术有固定的次序和内容,构造倒数表是其中的一步。今人看似基本的乘法,在古巴比伦书吏学校可能要用一年时间来教学,同样也会构造相关的乘法表。这块泥板给出了形如60/n的整数的六十进制展开,但是还未使用分数概念。其上的文字可释读为:

60 的2分之一 30, 其3分之一 20,其4分之一 15,其5分之一 12,其6分之一 10,其7又1/2分之一 8,其8分之一 7;30其(10减1)分之一 6;40其12分之一 5,其15分之一 4,其16分之一 3;45其18分之一 3;20,其20分之一 3,其24分之一 2; 等

倒数表是出土巴比伦泥板中最常见的数字表格,可见其应用应如中国古代九九乘法表一样基本和日常,并且在该文化中具备比乘法表更基本的计算工具地位。

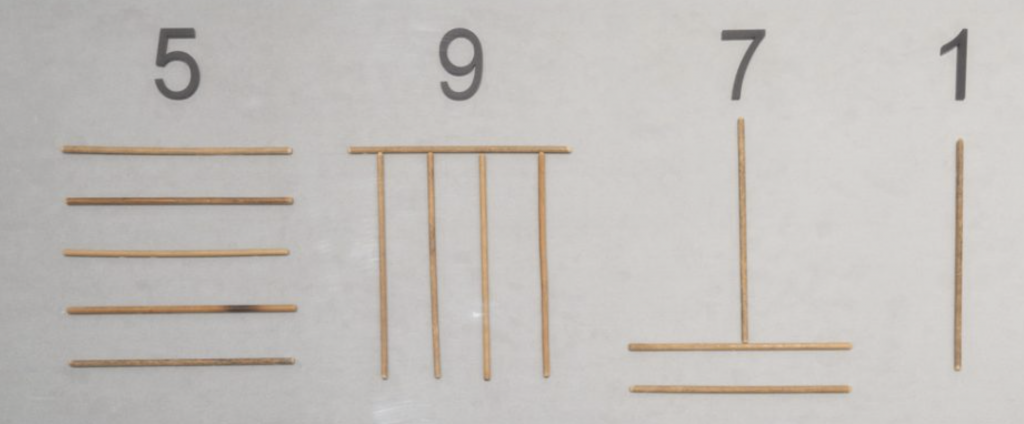

3. 中国算筹

公元前3世纪至公元1世纪(西汉)

中国的传统数学长于计算,并且采取了一种与欧洲、两河流域迥然不同的形态,其中最重要的原因便是中国采用了十进位值制计数法和算筹。用算筹进行数学运算和演算称为筹算,中国传统数学的主要成就大都是以算筹为计算工具并使用筹算取得的。算筹最迟在南宋演变为珠算,并在与珠算并用了二三百年后,在明中叶被珠算完全取代。

中国古代的筹算,在整数四则运算、分数四则运算、开平方等问题上有成熟的法则,被用于求圆周率近似值、一元方程、线性方程组、损益术、正负术、天元术、四元术等数学问题的计算。一些数学史学者认为,中国传统数学的筹算算法具有构造性和“机械化”的特点,即问题解决的每一步都具有规格化的程序。

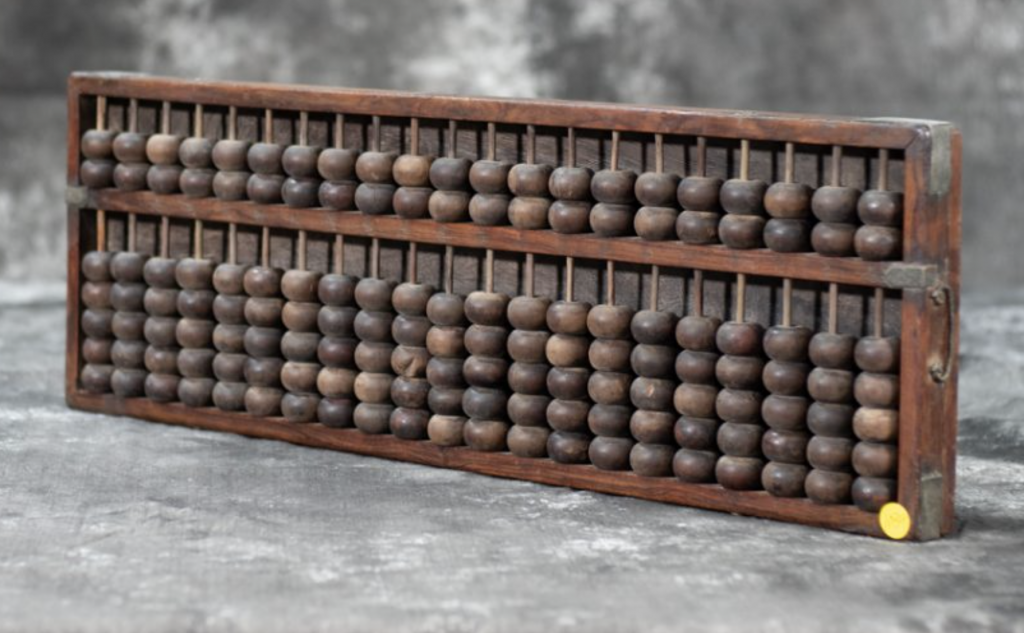

4. 算盘

中国算盘

本展品为中国明代21档楠木珠带底板错银黄花梨算盘。中国是发明算盘的最古老国家之一。中国算盘由古代筹算演变而来,并在劳动人民长期实践中不断改进。关于它的起源时间,学界未有定论,目前多数学者倾向于宋代起源、明代普及的说法。中国古代算盘一般档上一珠,表示为5;档下五珠,每珠为1。当所有算珠都处在最下方时,代表0;向上拨一珠表示增加1;达到10时,表示有进位,应向高一位拨珠加1,并将原位的算珠拨成0。

俄罗斯算盘

与中国算盘相比,没有中间的横梁,且其向上凸起的弧形档以便于拨珠,算盘每档有十颗算珠,每珠代表一个单位,中间两颗的颜色异于其他算珠,便于认数。从下至上由小变大,每满十向上进一。

日本算盘

从中国传入的明式算盘,形态与中国算盘相似,当时上一下五珠算盘和上二下五珠算盘都在日本被广泛使用。

5. 计算尺

哥伦布圆形计算尺

本展品为哥伦布圆形计算尺,是由维也纳Columbus Calculator Rechenbehelfe公司采用专利工艺生产制造。

哥伦布圆形计算尺的刻度盘由外至内刻有6个刻度尺,分别是乘除尺、对数尺(以10为底)、平方尺、立方尺、正弦尺和正切尺。刻度盘上配有两个指针,辅助定位数值及读取结果。使用者可直接读取计算结果,无需分步计算。圆形设计可避免材料因热胀冷缩等物理特性导致的结果误差。刻度盘的刻度是雕刻并打印上去的,耐磨损不易损坏。

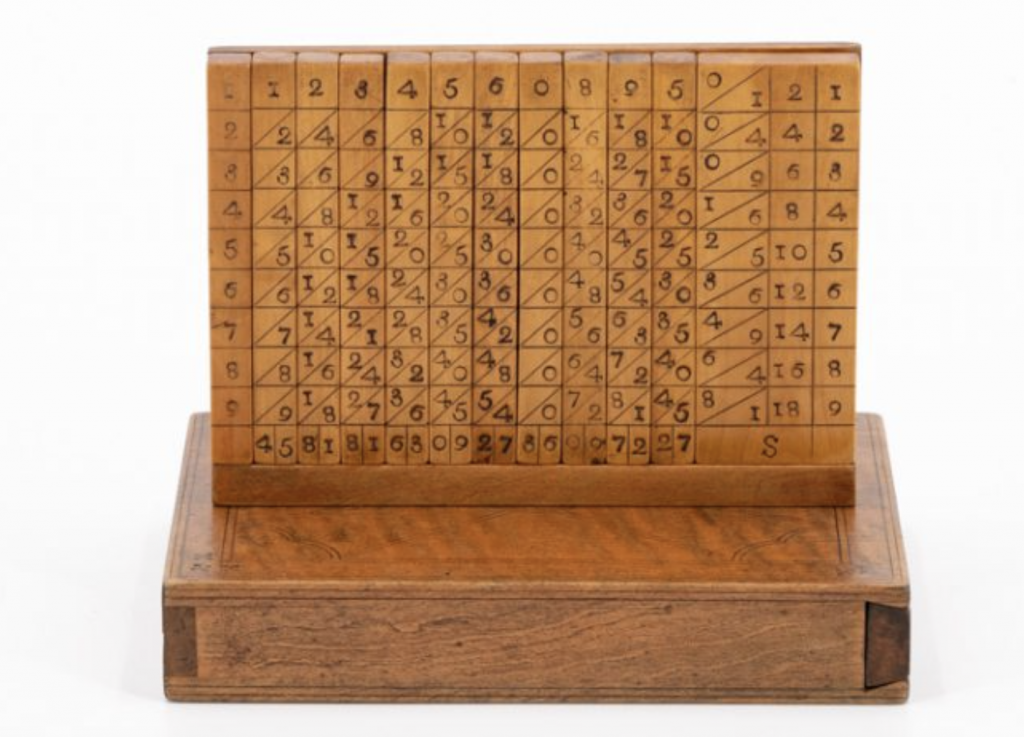

清华大学藏战国竹简《算表》 公元前300年左右(战国晚期) 中国

2008年7月,清华大学入藏2400余支竹简, 专家依同批竹简的碳14测定及自身文字特征,确定为战国晚期的文献,这批竹简被命名为“清华简”。从构造形式看,清华简《算表》全表21行(竖)、20列(横),行列交叉组成420个长方格。《算表》的核心是由9至1及其乘积81至1诸数构成的乘法表,数字的排列方式与中国早期九九口诀一致,可见它是当时已广泛使用的九九算术衍生出来的运算工具。此《算表》应用了十进制计数方法,不仅能直接用于两位数的乘法运算,而且可用于除法运算,并能对分数1/2 或含有1/2 的分数进行某些运算,可能还可以用于开平方运算。

纳皮尔筹 1650年 英国 合肥子木园博物馆藏

本展品是纳皮尔筹,由一组算棒和一个算板组成,材质为木质。纳皮尔筹的材质是多样的,木条、金属、硬纸板,甚至最初可能是兽骨(也称为“纳皮尔骨”)。算板用来在计算时盛放算棒,算板的左边框从上至下标注着1-9,与每根算棒上的9个方格一一对应。算棒一般有10根,每根都有10个方格,最顶部的第一个方格从左至右依次标注0-9,下面的9个方格都划有对角线,里面分别填着0-9与左边框对应数字的乘积,并将十位数与个位数分开,且每根算棒都可根据计算的需要进行拼合或调换位置,这么做是为了使用一种格子乘法,简单地说,这是一张九九乘法表。纳皮尔筹可以用加法和一位数乘法代替多位数乘法,也可以用除法和减法代替多位数的除法,从而简化了计算。本展品最右侧增加的3根算棒(S)还可进行求平方根运算。

约翰•纳皮尔(John Napier,1550-1617)是苏格兰数学家,他的一生主要在研究数学,最大贡献是发明了对数。1617年,他出版了《筹学》(Rabdologiae),并在这本著作里介绍了一种新型手动计算工具——纳皮尔筹。计算方式上,纳皮尔只不过是把格子乘法里填格子的工作事先做好而已,需要哪几个数字时,就将刻有这些数字的算棒按格子乘法的形式拼合在一起。

6. 加法器

韦伯加法器 1868年 美国纽约

本展品是韦伯加法器,有两个数字轮,通过一个简单而有效的进位机构连接。上边的大数字轮计数范围为00-99,而下边的小轮计数范围为0-49,总计可以达到4999。

大轮有100个均匀分布的小孔,它们与刻蚀在盖板上的数字00-99对齐。只需在适当的孔里放一支手写笔,顺时针转动方向盘,直到使用者用手写笔碰到上边的小标签,这与拨老式的旋转电话拨号盘非常相似。小轮只露出10个孔(另外40个隐藏在前盖后面),因此0-999之间的任何数字都可以加到总数中。要清除总数,需要在大轮子上找到用0标记的孔。有些版本的轮上刻有一个指针的图像。拨那个洞可以把大轮调到00。小轮有一个靠近中心的额外孔,可以拨入该孔将其重置为0。在加法器上,这个额外的孔连接到外部的零孔,形成一个小槽,这样当拨号时,触针会滑出并进入标签的路径。其他版本的加法器有一个单独的选项卡作为复位孔。

该加法器发明者查尔斯·亨利·韦伯(Charles Henry Webb ,1834-1905)是美国诗人、作家、记者和发明家,1834年1月24日出生于纽约,他制造的第一个加法器在1868年获得专利。韦伯相信发明这个加法器对会计人员是一个很大的帮助,用一个简单的机械过程代替脑力劳动。它可以与桌子的表面齐平,这样使用者就可以一只手握住它,另一只手操作它。

“闪电”加法器 1908年 美国

该机只能做加法,不能做减法。其使用方法是用配套的笔戳进某位要加的数对应的孔中,然后顺时针旋转到0处,则该数就被加到上方的窗格中,如遇进位则自动进位。此加法器无清零装置,清零则需要用笔逆时针转动窗格对应的数,但多转不退位,故无法计算减法。

二、第二单元 机巧——近代的机械计算装置

在中国人的日常计算中,由于算盘的使用一直持续到20世纪七八十年代,所以跳过了机械计算机的过渡阶段,直接进入了电子计算时代。因此,这段历史对大多数国人而言相对陌生。事实上,从17世纪初机械计算构想的产生到20世纪70年代,机械计算机走过了两个半世纪的历程,随后因电子计算器和个人电脑的普及而逐步退出历史舞台,见证了人类的计算方式从手动走向自动的艰难过程。

不同种类的机械计算机在外形、体积、结构上差异甚大,但从本质上来说,大体可分为“定齿式”和“变齿式”两大类。其中,所谓“定齿式”,源于17世纪德国天文学家威廉·席卡德(Wilhelm Schickard)和法国数学家、哲学家布莱兹·帕斯卡(Blaise Pascal)发明的机械计算机。其共同特点是:基于传统的齿轮结构和运动方式,将齿轮的转动角度转化为数字,通过齿轮间的相互拨动,实现自动进位。这一类机械计算机只能进行加法或加减运算,乘除法运算则需要通过纸笔辅助完成,因此往往被称为“加法器”。加法器的优势在于通过精巧的机械结构实现了进位与退位的自动化,规避了手动计算中最易出错的环节。其中,菲尔特式计算机将按键输入的方式加入到传统加法器的设计之中,大大提高了计算效率——现代电子计算机中的键盘正源于此。

和“定齿式”相比,“变齿式”机械计算机的结构截然不同。其设计思想来自17世纪德国大数学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨(Gofried Wilhelm Leibniz)发明的计算机。“变齿式”机械计算机最大的创新之处就在于所谓的“变齿”部分,其源于莱布尼茨独创的阶梯鼓轮。借助该装置,计算机可直接进行乘法和除法运算,从而弥补了席卡德-帕斯卡机只能做加减运算的缺憾。19世纪的托马斯机(图7)和20世纪的科塔机均直接采用了阶梯鼓轮结构。

1. 菲尔特键驱机式计算器

菲尔特键驱机式计算器 1891年 美国

本展品为美国工程师多尔·菲尔特(Dorr Eugene Felt, 1862-1930)发明的键驱机式计算器(Comptometer),俗称“菲尔特机”,编号J303166,1915年生产的F型。该机呈方形盒状,下方是显示结果的寄存器窗格,右侧是将窗格清零的手柄。每列按键由1-9组成,每个按键上则标有两个数,两个数之和为9。

按键上较大的数用于计算加法和乘法。每一列数与下方窗格所代表的数位相对应,每按一次键就会把数累加到下方窗格中,例如在最右侧列依次按下1、2、3,则它下方的窗格显示为6,即三个数累加的结果。按键上较小的数则用于减法和除法,使用方法略微复杂。例如计算555-123时,先按动555加入窗格中,再拨住百位窗格上方的按钮,同时依照较小的数按动122,需注意按动的数比被减数小1,即可在窗格中得到计算结果432。这一过程的实质是化减为加,为555加上了877,并通过窗格上方的按钮阻止进位。除法则是减法的重复计算。

2. 帕斯卡计算器

帕斯卡计算器【互动模型】 1642年 法国

本展品为帕斯卡计算器互动模型,由清华大学科学博物馆研究制造。布莱兹‧帕斯卡(Blaise Pascal, 1623-1662),法国著名数学家、物理学家、哲学家,1623年6月19日出生于多姆山省奥弗涅地区的克莱蒙费朗, 1662年8月19日早逝于巴黎,年仅39岁。帕斯卡的成就是多方面的,他在数学(“帕斯卡三角形”等)和物理学(“帕斯卡定理”等)方面所做出众所周知的贡献,在世界科学史上占有极其重要的地位。

1642年,帕斯卡发明了一种机械计算器,它能实现自动进位,可进行加减乘除四种运算,史称帕斯卡计算器(Pascal’s arithmetic machine, 也被称为Pascaline)。帕斯卡计算器享有诸多“第一”:它是第一台投入生产的计算机、第一台商用计算机、第一台受专利保护的计算机、第一台被写入百科全书的计算机,等等,其历史价值不言而喻。帕斯卡开发机械计算器的初衷,是为了减轻父亲繁重的税务计算负担,那时他只有19岁。在当时,法国流通三种货币单位:里弗(livre)、苏(sol)、德尼厄尔(denier),1里弗等于20苏,1苏等于12德尼厄尔,这极大增加了财税工作的计算量和复杂度。帕斯卡计算器分为会计型和算术型两种。会计型是专门财税计算设计的,其最右侧的两组齿轮用于计算苏和德尼厄尔,分别为20进制和12进制,其余齿轮组为十进制;算术型所有齿轮均为十进制。

3. 莱布尼茨计算器

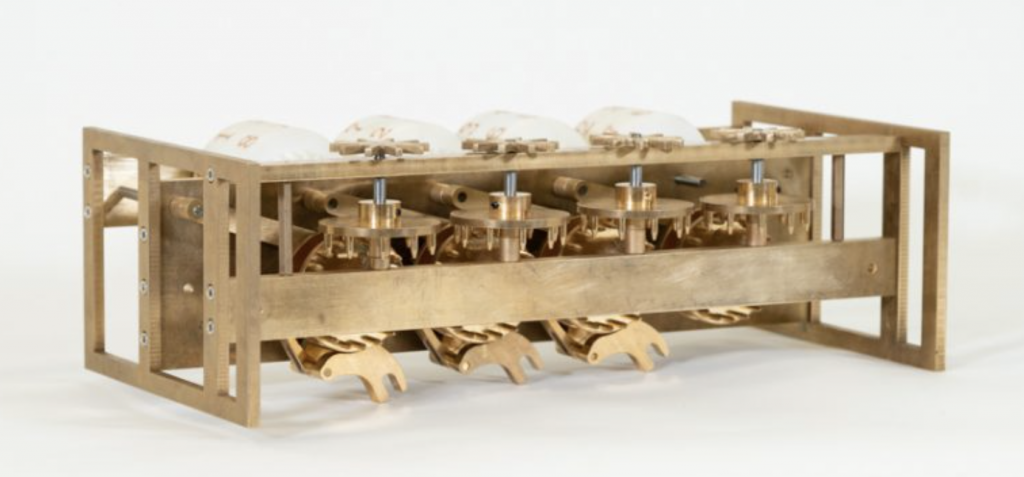

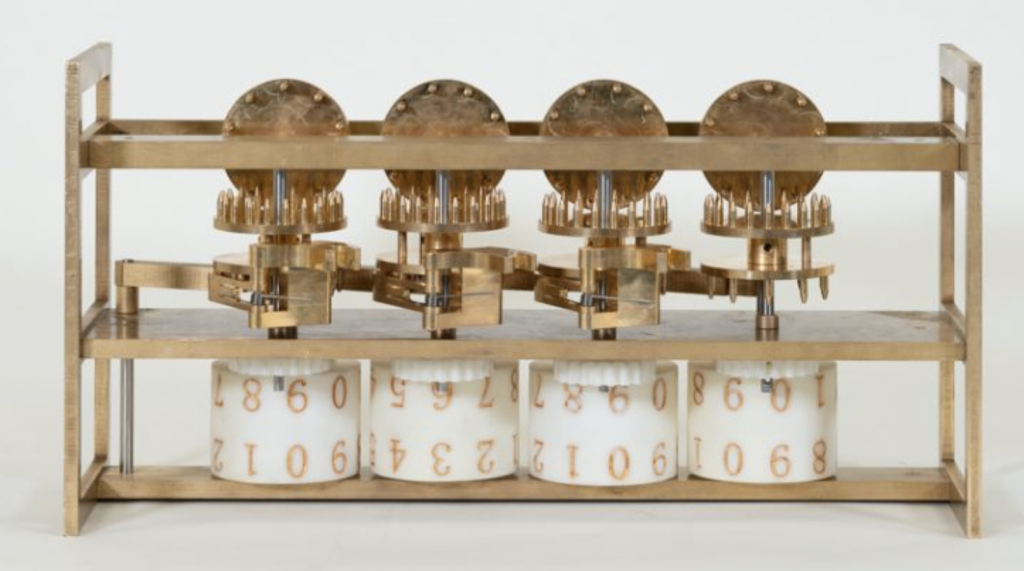

莱布尼茨计算器【互动模型】 1670年代 德国

戈特弗里德·威廉·莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz),德国著名哲学家、数学家,1646年7月1日出生于神圣罗马帝国的莱比锡,1716年11月14日于汉诺威过世。莱布尼茨在数学史和哲学史上都占有重要地位,他和牛顿先后独立发现了微积分,还对二进制的发展做出了贡献;他和笛卡尔、巴鲁赫·斯宾诺莎被认为是十七世纪三位最伟大的理性主义哲学家。

17世纪70年代,莱布尼茨在帕斯卡加、减法机械计算器的基础上进行改进,使之能进行乘法、除法、自乘的演算,从而设计并制造出世界上第一台能直接进行四则运算的机械计算器。莱布尼茨在此方面的贡献有:发明了具有变齿齿轮功能的阶梯鼓轮装置;提出了移位相加的方法实现乘法运算;研制成功机械加法器和乘法器。莱布尼茨计算器约1米长,内部安装了一系列齿轮机构,除了体积较大之外,基本原理继承于帕斯卡计算器。为了实现乘法,莱布尼茨创造性地发明了一种阶梯鼓轮(stepped drum)装置,后人称之为莱布尼茨阶梯鼓轮。莱布尼茨阶梯鼓轮是一个圆柱体,表面有九个长度递增的齿,第一个齿长度为1,第二个齿长度为2,以此类推,第九个齿长度为9。旁边另有1个小齿轮可以沿着轴向移动,以便逐次与阶梯鼓轮啮合。每当小齿轮转动一圈,阶梯鼓轮可根据它与小齿轮啮合的齿数,分别转动1/10、2/10圈……,直到9/10圈,这样一来,它就能够连续重复地做加减法,在转动手柄的过程中,使这种重复加减转变为乘除运算。

4. 巴勒斯8型手摇计算器

巴勒斯8型手摇计算器 1911年 美国

巴勒斯手摇计算器是所有全键盘计算器中最重要类型之一。设计者威廉·西沃德·巴勒斯(William Seward Burroughs, 1857-1898),是纽约一名机械师的儿子,从小对研制计算器很感兴趣。1884年,巴勒斯研制出该机的第一个模型,带有打印机制的九位数加法设备,用于记录计算结果,并于1888年获得专利授权。随后,巴勒斯研制出他的第一台全功能计算器,于1892年5月获得专利,这款机器在1900年的巴黎博览会上获得了金牌。

5. 马前特双子型计算器

马前特双子型计算器 20世纪40年代至60年代 英国

本展品为马前特双子型计算器,是在第二次世界大战中因为军事应用需求而由英国军方发展出来的。

机械计算器有单机型和双机型之分,本展品是典型的双机型机械计算器。其中的两个单机通过内部的齿轮箱相连,这样就可以用一个手柄操作,转动手柄可以执行++、+-、–或-+四种计算模式,分别代表罗盘的四个象限。具体使用中,由一名指挥官、两位计算员和两台计算器组成一个作战计算小组,两名计算员分别使用该计算器进行“一式两份”的计算,这样结算结果就可以进行比对。东移或北移的任何差异都需要重新计算,直到结果相同。精度是最重要的,因为这些计算器的操作会直接影响到弹药的着陆点。

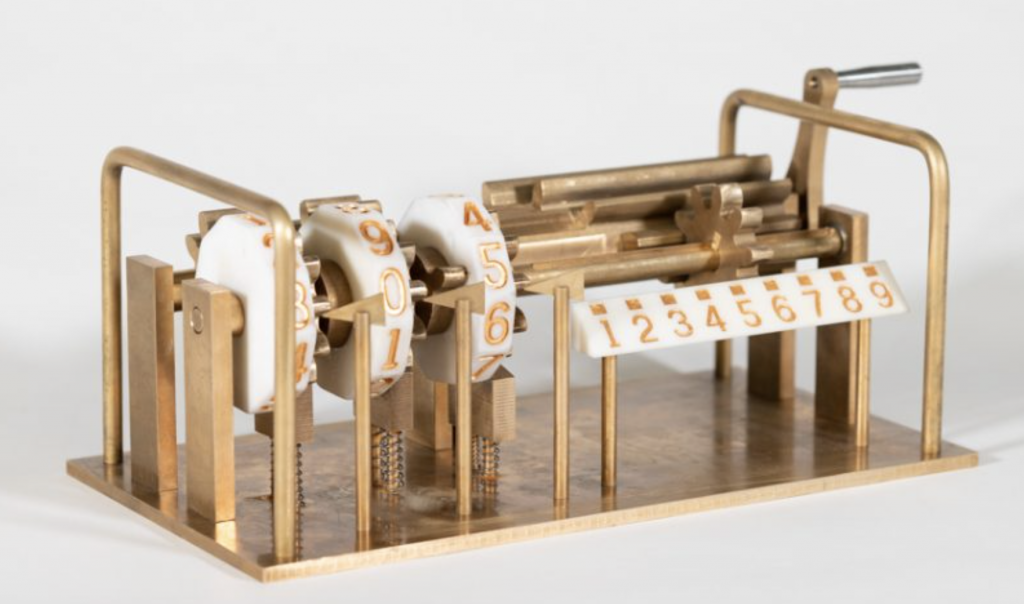

6. 科塔手雷式计算器

科塔计算器

本展品是科塔计算器1型,属于早期型号,编号2196,列支敦士登的康蒂纳公司(Contina AG)制造。这款手摇式便携计算器呈圆柱形,顶部还有一个拉环,被形象地称为“数学手雷”。

该计算器有8个输入置数滑钮环布于圆柱面,计算手柄在柱顶可上下提沉,直接旋转进行加、乘,提起后旋转是通过补码实现减、除;手柄下方的可移动圈,将它提起旋转可选择位数;俯视可见一圈示数窗口,有6位手柄转数和11位结果数显示;需要清零时,提起盖子、旋转拉环即可。它的内部核心建构非常简单,其中央树立着1根与计算手柄联动的阶梯轴,与周围所有置数滑钮的小齿轮啮合;滑钮上下移动,与阶梯轴啮合的齿数就有了变化,从而实现四则运算。

科塔计算器发明者是奥地利人库尔特·赫兹斯塔克(Curt Herzstark, 1902-1988),二战期间他在集中营里构思设计计算器,他想到如果设计成圆柱体,就有可能一只手掌握,显示窗格和手柄可装在顶部,侧边设置滑块以选择数字,节省了空间和重量。1949年,科塔计算器正式进入全球市场,价格便宜,十分便携,一出现就在工程师、会计等人手中流行,直到1970年代被袖珍电子计算器取代。

三、第三单元“掣电——现代的电子计算设备

诞生于20世纪中叶的电子计算机是科技史上的一次伟大综合,它融合了科学与技术领域的诸多先进成就,交织着经济、社会、军事、政治等多方面的力量和需求。把电力引入计算机器,极大地提升了人类的计算速度。同时,数理逻辑的发展把逻辑运算还原为数学运算:从此,计算不再只是算术,而是智能活动;计算机不再只是计算工具,而成了人工智能。

1. 第一代电子管计算机(1945-1956)

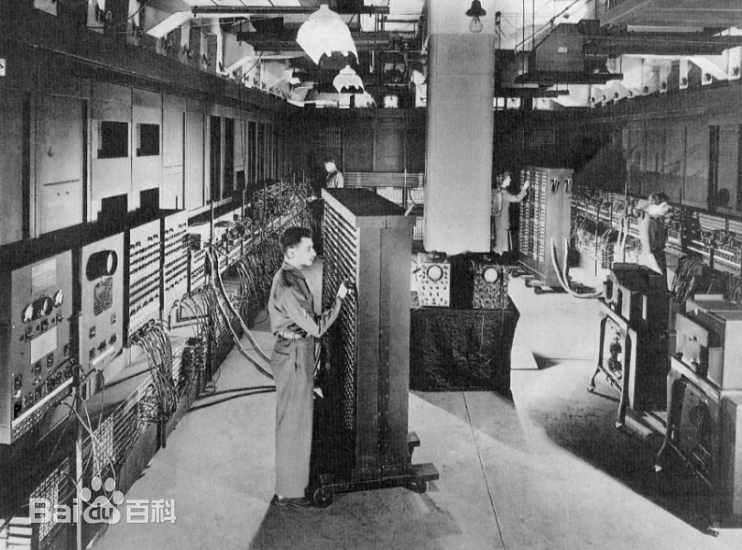

第一台电子计算机 ENIAC

1946年2月14日,标志现代计算机诞生的ENIAC(The Electronic Numerical Integrator And Computer)在费城公诸于世。ENIAC代表了计算机发展史上的里程碑,它通过不同部分之间的重新接线编程,还拥有并行计算能力。ENIAC由美国政府和宾夕法尼亚大学合作开发,其体积巨大,长30.48米,宽6米,高2.4米,占地约170平方米,重达30吨,使用了18,800个电子管,70,000个电阻器,10,000个电容器,有5百万个焊接点,耗电160千瓦,其运算速度比Mark I快1000倍,ENIAC是第一台普通用途计算机,每秒运算5000次,运作了九年之久。吃电很凶, 据传ENIAC每次一开机,整个费城西区的电灯都为之黯然失色。

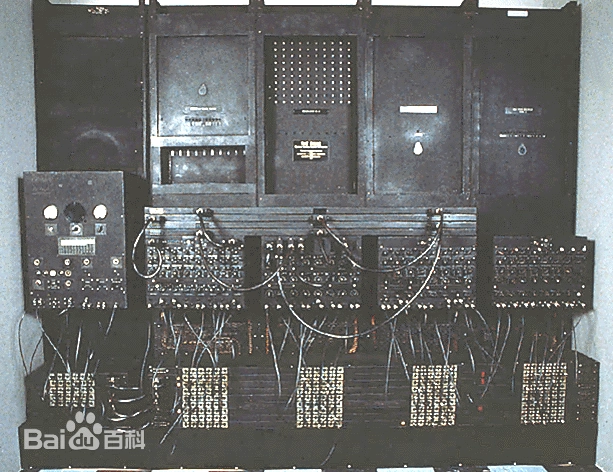

2. 第二代晶体管计算机(1956-1963)

贝尔实验室使用800只晶体管组装了世界上第一台晶体管计算机TRADIC

IBM 7090

1954年的5月24日,贝尔实验室使用800只晶体管组装了世界上第一台晶体管计算机,取名“催迪克”(TRADIC)。晶体管计算机在计算方式上加入了“浮点运算”,计算功能远超第一代的电子管计算机,是计算机发展史上重要的一页。在20世纪50年代之前,计算机都采用电子管作元件。这一时期的计算机可靠性较差,运算速度不快,且价格昂贵,体积庞大,而在用晶体管代替电子管后,电子线路的结构大大改观,计算机的性能也大幅度提高,体积也大大缩小,原来早期的计算机如ENIAC如房间一样大,而“催迪克”占地仅有3立方英尺。第二代计算机比第一代计算机有更强的计算能力,另外在此期间出现了高级语言和软件的概念。

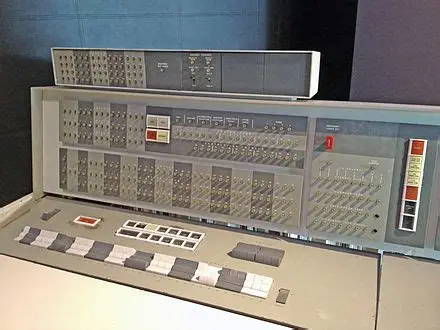

3. 第三代集成电路计算机(1964-1971)

虽然晶体管比起电子管是一个明显的进步,但晶体管还是产生大量的热量,这会损害计算机内部的敏感部分。1958年发明了集成电路(IC),将三种电子元件结合到一片小小的硅片上。科学家使更多的元件集成到单一的半导体芯片上。于是,计算机变得更小,功耗更低,速度更快。这一时期的发展还包括使用了操作系统,使得计算机在中心程序的控制协调下可以同时运行许多不同的程序。

1964年,美国IBM公司研制成功第一个采用集成电路的通用电子计算机系列IBM360系统。

IBM System/360

System/360是IBM在1964年宣布推出的一款大型计算机系统家族,并在1965年至1978年间陆续交付此类大型机。这是第一款覆盖完整应用(从商业到科研,从小应用到大应用)的计算机家族。

System/360产品家族采用全新架构,是目前仍在每台计算机中使用的八位字节的先驱者。该产品共有六个处理器型号,涵盖的性能范围提高了50倍,并且涵盖 54种不同的外围设备。这些设备包括多种类型的磁存储设备、显示设备、通信设备、读卡器和打孔卡、打印机以及光字符阅读器。

4. 第四代大规模集成电路计算机(1971-现在)

出现集成电路后,唯一的发展方向是扩大规模。大规模集成电路(LSI)可以在一个芯片上容纳几百个元件。到了80年代,超大规模集成电路(VLSI)在芯片上容纳了几十万个元件,后来的ULSI将数字扩充到百万级。可以在硬币大小的芯片上容纳如此数量的元件使得计算机的体积和价格不断下降,而功能和可靠性不断增强。基于“半导体”的发展,到了一九七二年,第一部真正的个人计算机诞生了。所使用的微处理器内包含了 2,300 个“晶体管”,可以一秒内执行 60,000 个指令,体积也缩小很多。而世界各国也随着“半导体”及“晶体管”的发展去开拓计算机史上新的一页。70年代中期,计算机制造商开始将计算机带给普通消费者,这时的小型机带有软件包,供非专业人员使用的程序和最受欢迎的字处理和电子表格程序。这一领域的先锋有Commodore, Radio Shack和Apple Computers等。 1981年,IBM推出个人计算机(PC)用于家庭、办公室和学校。80年代个人计算机的竞争使得价格不断下跌,微机的拥有量不断增加,计算机继续缩小体积,从桌上到膝上到掌上。与IBM PC竞争的Apple Macintosh系列于1984年推出,Macintosh提供了友好的图形界面,用户可以用鼠标方便地操作。

4.1 IBM个人电脑

IBM个人电脑(XT)1983年 美国国际商业机器公司

1981年8月,美国IBM公司推出他们的第一台商业主流微型计算机(也叫IBM 5150),称之为个人电脑(Personal Computer),之后PC被普遍用于IBM个人电脑品牌产品或与之兼容的台式微机。IBM PC的推出是IBM公司试图转向微型计算机市场,与苹果公司、坦迪公司等竞争的结果。IBM PC为16位计算机,芯片采用英特尔Intel8088 CPU,操作系统方面则委托微软专门为其开发了PC-DOS(也就是MS-DOS 1.0);内存有16K,根据需要可扩展到256K,带有5.25英寸软盘;为扩充能力设计了总线插卡,还可以让用户加装显示卡自行选择黑白或彩色显示器。

随着IBM PC成为个人电脑的产业标准,Intel微处理器和MS-DOS操作系统也就分别成为各自领域的产业标准,从而使IBM公司、英特尔公司和微软公司开始主宰全球微型计算机市场。

4.2 苹果计算机

苹果III计算机1980年 美国苹果电脑公司 合肥子木园博物馆藏

本展品为苹果III计算机,是一款面向商业用户的个人电脑,1980年11月售出。相比苹果II的巨大成功,苹果III却被市场普遍认为是“苹果公司的一个失败”。

苹果III微处理器采用6502A 8位CPU,速度是苹果II的两倍;软件使用了称为SOS(Sophisticated Operating System)的操作系统,支持单用户单任务及新的BASIC编译器,内置实时时钟功能和能产生80列24行文本、在黑白图形模式下560×192像素的视频;还配有最大128K的随机存储器(RAM)、带有数字键区的内置键盘和内置式143K 5.25英寸磁盘驱动器,并支持至多3个外接软驱,机箱背后的2个串行端口可添加其他设备。

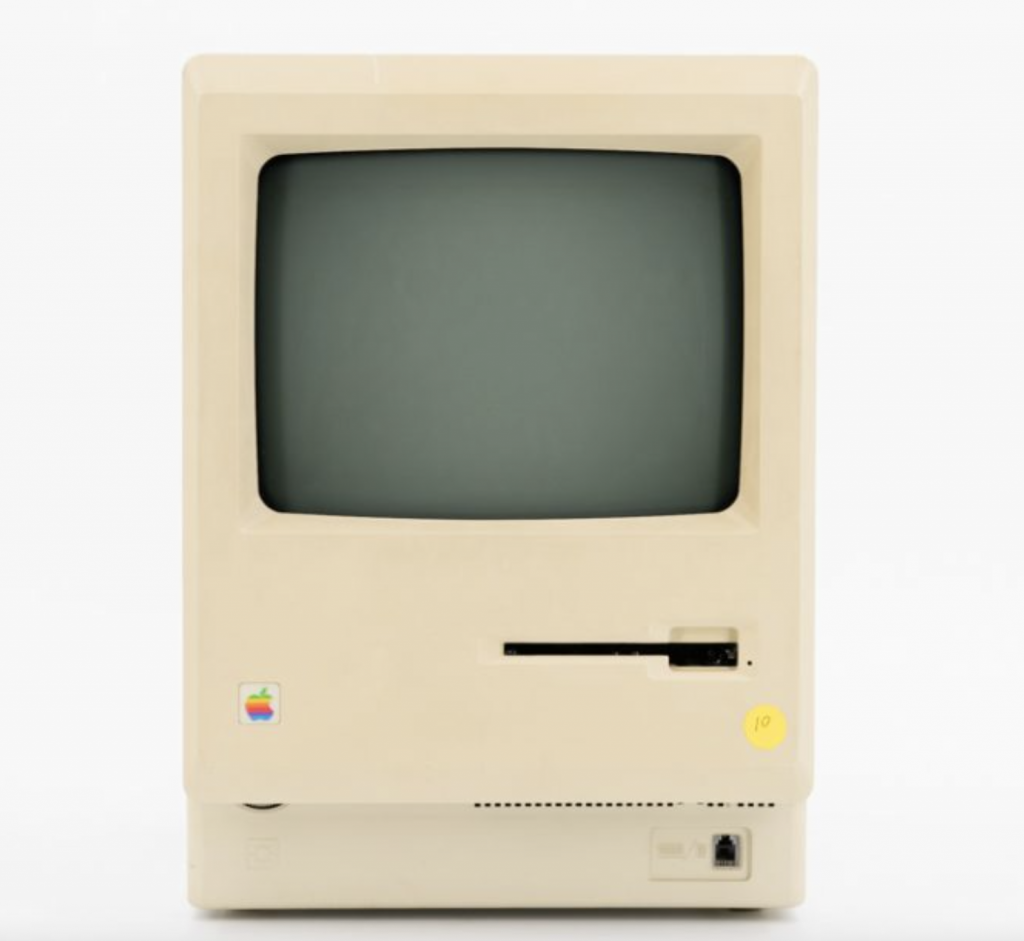

苹果麦金塔计算机

苹果麦金塔计算机 1984年 美国苹果电脑公司 合肥子木园博物馆藏

本展品为苹果麦金塔计算机,是最初生产的机型之一,机箱内壳写有包括苹果公司创始人乔布斯和沃兹尼亚克在内的研发成员48人集体签名。

麦金塔计算机(也称M0001)是苹果电脑公司其中一个系列的个人电脑品牌,意为一种红苹果(Mcintosh),但为了避免与音频设备制造商麦金托什实验室(McIntosh Laboratory)名字冲突,苹果公司有意改变了字母的拼写(Mac)。麦金塔机是在乔布斯的直接领导下研发的,于 1984年1月面世,是苹果公司继丽莎机(Apple LISA)后第二款使用图形用户界面(GUI)的电脑,首次将图形用户界面广泛应用到个人电脑上。麦金塔机采用摩托罗拉68000型微处理器芯片,有128KRAM,配备了黑白显示屏,操作系统使用了图形用户接口界面和鼠标操作,机器内装有MAC paint和writer两种苹果公司自己开发的应用软件,运行速度是苹果丽莎机的2倍,时售价格为2000美元。

中央处理器:Motorola 68000 @ 6 MHz

内存:128KB

软驱:3.5英寸400KB

操作系统:System Software 1.0

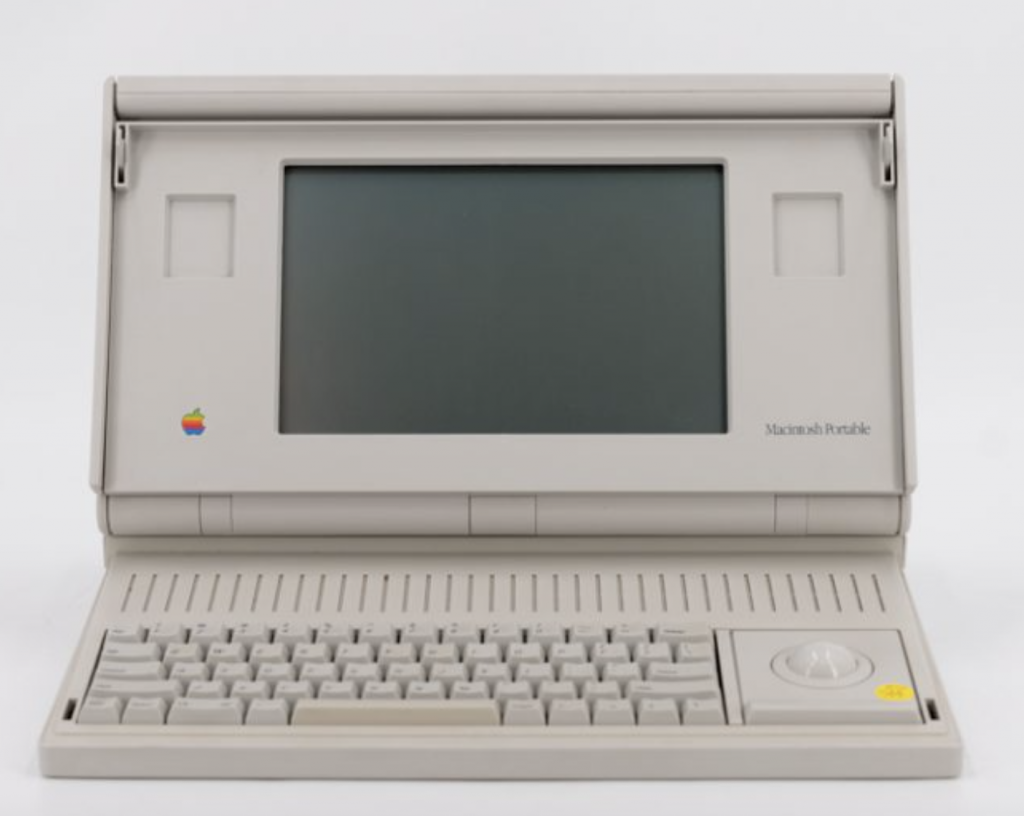

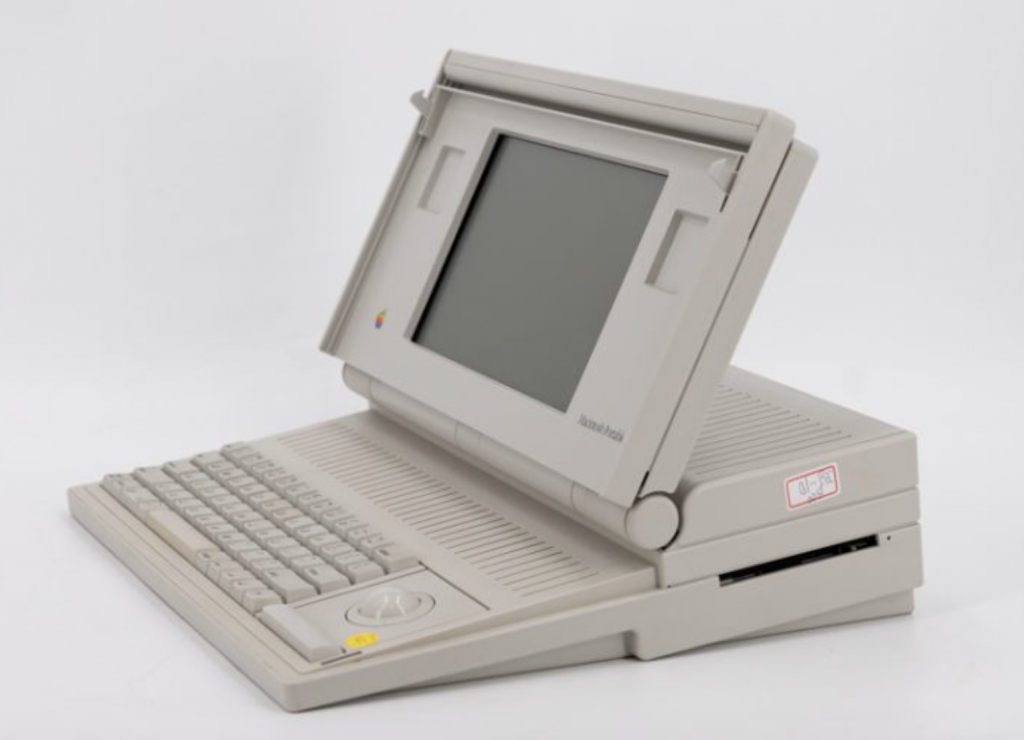

苹果麦金塔便携式计算机

苹果麦金塔便携式计算机Apple Macintosh Portable Computer 1989年 合肥子木园博物馆藏

本展品为苹果麦金塔便携式计算机,是苹果的首个笔记本电脑产品,也是首个由电池供电的苹果电脑、首个使用液晶屏幕的苹果电脑。

苹果麦金塔便携式计算机,有两代型号。第一代最初版于1989年推出,使用了无背光的TFT液晶屏幕;而第二代版本于1991年推出,为了缩减成本、降低售价并提振销量,转而使用更廉价且容量更大的DRAM,同时配有背光透射式TFT屏幕。该机使用摩托罗拉MC68HC000处理器,速度为16MHz;内存1MB RAM;支持RAM扩展卡、ROM扩展卡、PDS扩展卡和Modem扩展卡。

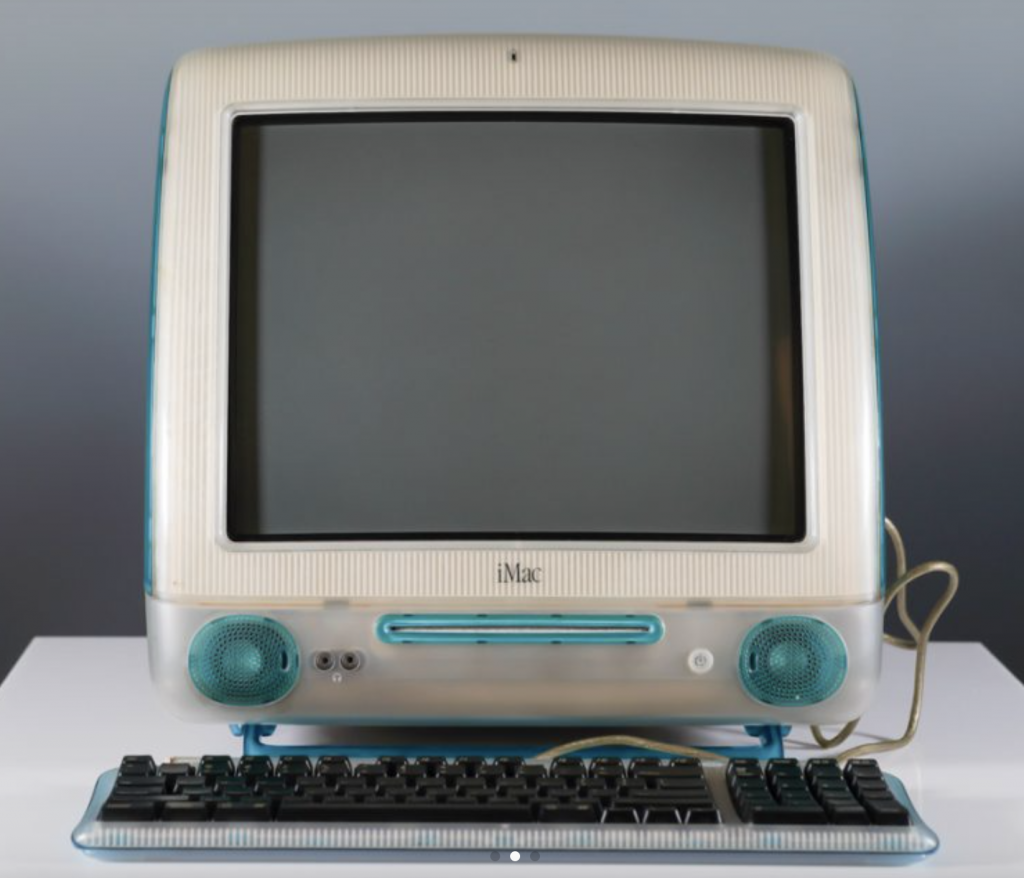

苹果iMac计算机

苹果公司首席执行官乔布斯主持推出,1998年5月6日首次亮相,是苹果公司首款以年轻消费者和教育市场为导向的一体化个人电脑。乔布斯把“不是电脑的电脑”(what’s not a computer)的哲学应用于设计iMac的过程,将显示器、机箱融为一体,配以半透明、色彩靓丽的外壳,带来了惊人的视觉效果。最初的iMac采用PowerPC G3处理器,取消了软盘驱动器转而使用新的硬件技术,比如支持新兴的USB和FireWire标准,支持拨号、以太网和无线联网(通过802.11b和蓝牙实现),这些很快成为苹果整个产品线的标准。

中央处理器:PowerPC 750 G3 @ 233 MHz 内存:32-512 MB 光驱:24x CD-ROM / 4x DVD-ROM

操作系统:Mac OS 8

4.3 长城0520A计算机

长城0520A计算机 1984年 中国北京 合肥子木园博物馆藏

本展品为长城0520A计算机,原名长城-100,中国电子工业部电子技术推广应用研究所研制、北京有线电厂生产的第一批电脑,这是中国首款实现汉化的计算机。

长城0520A计算机全套包括原装主机1台、VT-50显示器1台、83键分离式键盘1把、随机使用手册1本。该机采用Intel8080微处理器,字长16位,定点加法速度达到65万次/秒,操作系统可以使用MS-DOS,也可以使用国产的CC-DOSv1.1版汉字操作系统;支持汉字数据库dBASEII和汉字文字处理程序Cwordstar。

中央处理器:Intel 8086

内存:256KB

软驱:2个5.25寸320KB,最多可接4个

操作系统:微软MS-DOS、CC-DOS

5. 移动计算与智能设备的崛起(2000年代 – 至今)

2000年代:随着智能手机的兴起,移动计算变得更加普及。苹果公司发布了iPhone(2007年),开创了智能手机的新时代。

2010年代:云计算的兴起使得数据和计算资源可以通过互联网远程访问,促进了大数据和人工智能的快速发展。

2020年代:人工智能、机器学习、量子计算和边缘计算等新兴技术进一步推动了计算机技术的发展,计算机的应用场景变得更加广泛。